"만 권의 책을 읽고, 만 리나 되는 많은 곳을 유람하여 경험을 넓혀야 한다.(讀萬卷書 行萬里路)"

서화가 동기창의 말이다. <옛것에 혹하다>의 저자 김영복 선생은 추사 김정희의 예술혼을 생각할 때마다 이 말을 떠올린다.

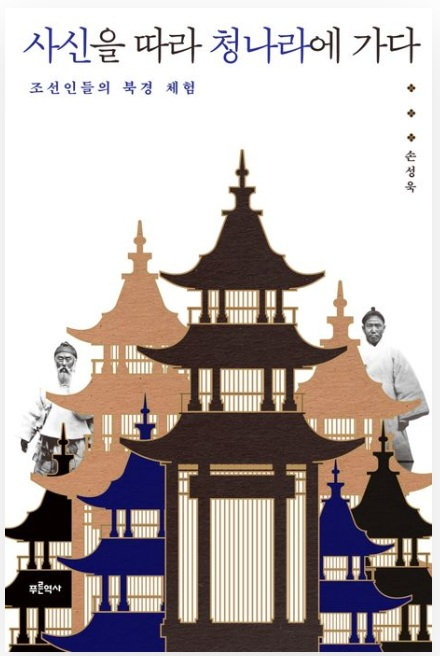

"추사의 예술이 한 단계 아니 몇 단계 올라가게 된 것은 연경에서의 경험과 중국인 두 스승 옹방강翁方綱과 완원阮元에게서 받은 영향이 지대하였기 때문이다."

저자와의 인연은 추사에서, 완원에서 비롯된다. 어린 시절 역사 공부를 제대로 할 때쯤 간송미술관에 주석하고 계시는 가헌 선생님을 뵙는 게 꿈이었다. 선생님 덕분에 추사에 대한 공부를 멈추지 않는 계기가 됐다. 거기다 고운 최치원 선생을 선조로 둔 덕분에 선생이 당나라 시절 벼슬을 했고 최치원 기념관이 자리한 중국 양저우揚州를 자주 다녔다. 그곳에 완원 가묘家廟와 묘소墓所가 있었다. 문화 대혁명으로 거의 폐허 상태였다. 완원 선생이 얼마나 중요한 문화사적 인물인지도 모를 정도였다. 양저우 사람들이 서울을 방문할 때마다 추사 관련 자료로 설득했다. 완원 묘소를 참배하게 해 달라고 계속 청했다. 그러다 결국은 허락했다. 20여 년 전, 어느 해 겨울 추사 전문가인 저자와 완원 묘소를 찾았다. 그렇게해서 200년 만에 추사와 완원을, 추사의 후손과 완원의 후손을 연결시키고 교환방문을 실현시켰다.

옹방강의 후손들은 안타깝게도 아편으로 가문이 끊기고 만다. 그래서 그의 후손들을 한국과 연결시킬 생각은 못하고 살았다. 3년 전인가. 코로나 이후 우한을 방문하게 됐다. 지적재산권 수출 건이었다. 어느 제약회사를 방문하게 되었다. 자기네 회사의 전신이 '섭개태葉開泰'라는 약방이라 했다. 놀라 쓰러질 뻔했다. 섭개태는 19세기부터 민국 시대까지 동인당과 함께 중국 4대 약방으로 불릴 정도로 유명한 약방이었다. 그리고 그 후손이 옹방강이 가장 아끼던 제자 섭지선葉志詵이었고 섭지선은 추사와 수백통의 편지를 통해 문물을 주고 받던 동학이자 우정이었다.

섭개태는 신중국 이후 국유화되었다가 민영화되었고 후손들은 미국으로 이민을 떠났다. 가까스로 현재의 제약사를 통해 미국에 있는 섭지선의 후손에게 연락을 취했다. 현재까지의 진행상황은 여기까지다.

저자는 스스로 "호탕하게 웃으며 독한 술과 맛있는 음식을 즐긴다."고 했다. 나도 간간이 술잔과 젓가락을 들고 끼어든다. 한국 사회에 '두주불사斗酒不辭'하고 경전에 통하며 서화와 골동을 완상하는 선비가 살아있을까. 책을 통해 대답을 읽을 수 있을 것이다.

전체댓글 0