울림 속의 숨결, 장단 속의 시간

정적이 흐르던 무대. 장구채가 툭 하고 바닥을 치는 순간, 멈춰 있던 공간에 숨이 불어 들어온다. 북소리가 이어지고 관객의 가슴도 ‘덩’ 하고 함께 뛴다.

전통 공연에서 관객의 마음을 단숨에 붙잡는 순간에는 언제나 타악기의 울림이 숨어 있다. 운동회의 풍물패가 울리던 꽹과리, 사극의 절정에서 들려오는 북소리처럼 우리 삶 속의 인상적인 장면 속엔 늘 국악 타악기가 있었다.

국악에서 타악기는 단지 리듬을 맞추는 보조 수단이 아니다. 음악의 시작과 끝, 호흡과 흐름, 긴장과 해방을 이끄는 중심축이다. 가야금과 피리 같은 선율 악기가 감정을 노래한다면 타악기는 그 감정의 맥박을 만든다. 장단의 구조 안에서 울림을 조율하는 이 악기들은 전통음악의 숨결을 형성해온 진정한 주역이다.

농악과 사물놀이의 울림

한국 전통 타악기의 대표적 조합은 사물놀이에 있다. 꽹과리, 징, 장구, 북. 이 네 악기는 음역과 음색, 상징과 역할이 뚜렷이 구분되며 각각 독립적이면서도 조화를 이루는 구조로 배치되어 있다.

꽹과리는 날카롭고 높은 음으로 전체 흐름을 이끌며 리더 역할을 한다. 징은 부드럽고 깊은 울림으로 음악의 여백과 균형을 잡는다. 장구는 양면 가죽의 서로 다른 소리로 리듬에 유연함과 생동감을 더하고, 북은 묵직한 중심을 만들어 곡의 뼈대를 세운다.

이 네 악기는 농경 사회에서 자연을 상징하는 도구이기도 했다. 꽹과리는 번개, 징은 바람, 장구는 비, 북은 구름. 이는 단순한 비유를 넘어 소리로 자연을 형상화하며 기원하고 공감했던 조상들의 세계관을 담고 있다.

실제로 사물놀이의 원류라 할 수 있는 농악의 경우 공동체의 축제이자 제의였다. 흥을 돋우고, 마을의 기운을 북돋고, 하늘에 기원하는 음악이었던 것이다.

이를 무대화 한 사물놀이는 단순한 연주 도구가 아니라 리듬을 매개로 한 이야기꾼이다. 연주자의 손끝에서 변화하는 장단, 즉흥적으로 주고받는 소리의 대화, 멈췄다 이어지며 쌓이는 긴장감과 해방감. 이 모든 요소가 사물놀이의 구조 안에서 타악기를 통해 구현된다.

정악(正樂)의 타악기들 – 질서를 만드는 울림

‘정악(正樂)’은 궁중과 사대부 계층의 예악 전통을 계승한 음악 장르로 아악(雅樂), 당악(唐樂), 향악(鄕樂) 등을 포함한다.

왕실의 제례, 연향, 연희뿐 아니라 유교적 가치관을 담은 음악들이 정악이라는 이름 아래 체계화되었다.

정악에서 타악기는 선율을 주도하지 않지만 음악의 구조와 질서를 정렬하는 역할을 맡는다. 연주 시작과 끝을 알리고 곡의 흐름을 분절하며 전체 음악을 하나의 흐름으로 이끄는 역할을 수행하는 것이다.

정악에 사용되는 타악기들은 그 기능과 위치 면에서 민속 타악기와는 차별화된다. 이들은 단순히 박자를 맞추는 도구를 넘어서 연주의 틀을 지시하고 음악의 방향을 제시하는 역할을 한다. 그래서 정악의 타악기는 ‘지휘자 없는 음악’에서 질서를 가능하게 하는 상징적인 존재이기도 하다.

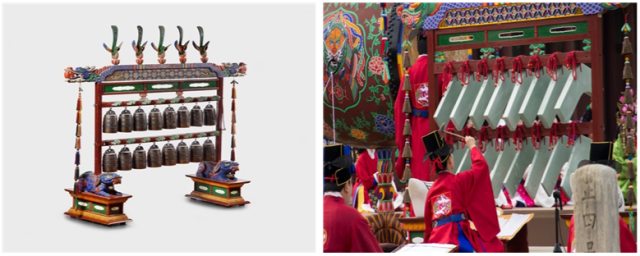

대표적으로 편종(編鐘)과 편경(編磬)은 각각 청동 종과 석판으로 구성된 유율 타악기이며 각각 16개의 음정을 지닌다. 궁중 아악에서 중요한 선율 악기로 사용되며 맑고 정제된 소리로 고결한 분위기를 조성한다. 특종(特鐘)과 특경(特磬)은 단일한 대형 종과 경으로 음악의 시작과 종료를 알리는 신호악기로 쓰인다.

특종이 울리면 연주가 시작되고 특경이 울리면 종료되는 것이다. 박(拍), 축(柷), 어(敔) 같은 지휘 타악기도 존재한다. 박은 여섯 개의 나무 조각을 모아 ‘딱’ 소리를 내며 박자를 정하고 축은 뚜껑이 열리는 나무 상자를 쳐서 연주의 출발을 알린다. 어는 호랑이 모양의 나무에 홈을 내 긁는 소리로 음악의 마무리를 알리는 상징적인 악기다.

이처럼 정악에서의 타악기들은 의례와 음악의 질서를 구성하는 장치이며, 단지 소리의 악기를 넘어서 한국 전통음악의 형식미를 유지해주는 장치로 기능한다.

민속과 종교, 일상의 타악기들 – 소리로 이어지는 삶과 믿음

정악과 달리 민속악에서는 타악기가 보다 자유롭고 감각적인 방식으로 쓰인다. 대표적인 예가 판소리의 북이다. 고수는 장단의 유지뿐 아니라 창자(唱者)의 감정과 흐름을 조율하는 존재다.

북은 단순히 ‘박자’를 만드는 것이 아니라 극적 긴장과 해소, 전환을 표현하는 데 있어 실질적인 내레이터의 역할을 한다. 그만큼 고수의 역할이 중요하기에 ‘좋은 고수가 있어야 명창도 빛난다’는 뜻의 ‘일고수 이명창(一鼓手 二名唱)’이라는 표현도 전해진다.

불교 의식에서는 법고(法鼓), 목어(木魚), 범종(梵鐘), 운판(雲版) 등의 타악기가 사용된다. 이들은 각각 인간, 물고기, 짐승, 새를 상징하며 사물(四物)이라 불린다. 예불에서 이들이 순서대로 울릴 때 그 울림은 단순한 종교적 장치가 아니라 ‘법음’을 널리 전하는 소리로 여겨진다. 특히 목어의 반복적이고 일정한 리듬은 집중과 몰입을 유도하는 힘을 지니고 있다. 목어를 휴대용으로 변형시킨 것이 바로 목탁이다.

무속에서는 자바라, 방울, 징, 장구 등의 악기들이 중심을 이룬다. 자바라는 금속판을 부딪쳐 내는 소리로 신령의 강림을 알리고, 방울은 여운을 이끌어낸다. 징과 장구는 굿의 리듬을 유지하며 의식의 흐름을 조율한다. 지역에 따라 악기의 편성이나 사용 방식은 달라도, 타악기가 중심에 있다는 점은 동일하다.

이처럼 민속과 종교의 영역에서 타악기는 단지 음악의 요소가 아니라 공동체의 정서와 믿음을 이어주는 매개체로 기능한다.

이렇듯 국악의 타악기들은 각기 다른 소리와 역할, 상징을 지니고 있지만 결국 하나의 흐름 속에서 조화를 이룬다. 그 흐름의 근간이 되는 것이 바로 ‘장단’이다.

장단은 단순한 리듬을 넘어, 정서와 감정, 몸의 호흡을 담아내는 국악 고유의 리듬 체계다.

다음 칼럼에서는 이 장단의 구조와 의미, 그리고 타악기가 어떻게 이 장단 안에서 살아 움직이는지를 중심으로 한국 음악의 본질을 깊이 있게 들여다볼 예정이다.

전체댓글 0