2024년 12월 기준으로 한국은 65살 이상 주민등록인구가 1024만4550명을 기록했다. 이는 전체 인구(5122만1286명)의 20%를 넘긴 수치다. 문제는 속도다. 한국은 2000년 전체 인구에서 65살 고령자 비율이 7.3%였다. 약 24년 만에 세 곱절로 뛴 셈이다. 세계에서 가장 빠른 속도다. 프랑스가 154년, 독일이 76년 걸렸고, 가장 빨랐던 일본(35년)보다도 11년 더 앞선다.

그래서인지 한국의 노인빈곤도 선진국에서 압도적인 1위다. 65살 이상 노인 빈곤율은 40.4%(2020년)로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(14.2%)보다 3배 가까이 높다. 대표적 노후소득보장 제도인 국민연금의 역사가 짧고 기초연금이나 각종 복지정책 등이 빈약하기 때문이다.

자연히 일하는 노인 비중은 지속해서 증가하고 있다. 2017년 30%에서 2023년 39%까지 치솟았다. 그에 발맞춰 경비원의 숫자도 늘어나는 추세다. 경찰청에 따르면 2023년 기준으로 시설경비원은 18만9142명을 기록했다. 이들은 서울과 경기도, 부산 주요도시에 포진해 있고 60대(6만4706명)와 70대 이상(5만234명)이 주류를 이루고 있다.

하지만 이들 대부분은 매우 열악한 조건에서 경비일을 하고 있다. <프레시안>이 김주영 더불어민주당 의원실을 통해 근로복지공단으로부터 받은 재해조사서를 보면, 2024년 한 해 동안 경비 일을 하다 뇌심혈관계질병, 즉 과로로 사망한 경비원은 31명이다. 이는 전체 직종에서 압도적 1위다.

이들이 어떤 환경에서, 그리고 어떤 일을 하다가 사망했는지를 하나하나 살펴본다. (☞ [아파트에서 쓰러지다] 연재 바로가기 클릭)

"밤 10시부터는 휴게시간이라 잠을 잘 수 있지만, 쉽지 않아요. 중간에 순찰을 돌아야 하기 때문이죠. 게다가 민원도 끊이지 않아요. 한밤중이라고 소홀히 대응할 수도 없어요. 잠을 자는 휴게실이 있지만 사실상 잘 수 있는 공간은 아니에요. 아파트 상가건물에 있는 학원의 일부분을 휴게실로 쓰고 있어요. 가벽을 설치해서 말이죠. 그러니 어떻겠어요?"

서울 1300세대 아파트에서 경비원 일을 하는 박영수(가명, 73) 씨는 한숨을 내쉬었다. 그렇다고 휴게실을 제대로 만들어달라고 요구할 수도 없다. 자칫 재계약이 안 될 수 있기 때문이다. 8년 동안 경비 일을 해온 박 씨는 네 차례나 일하는 아파트를 옮겨야 했다. 그간 1년 단위로 맺었던 계약이 3개월로 쪼그라들었다.

박 씨는 "어떤 아파트는 노인정 한 귀퉁이를 휴게실로 만들었다"면서 "그런데 바닥 냉온 조절기가 노인정 쪽에 있다보니 노인정이 문 닫는 야간, 새벽 시간에는 추위와 더위를 피할 수 없어 곤욕을 치른다고 한다"고 설명했다.

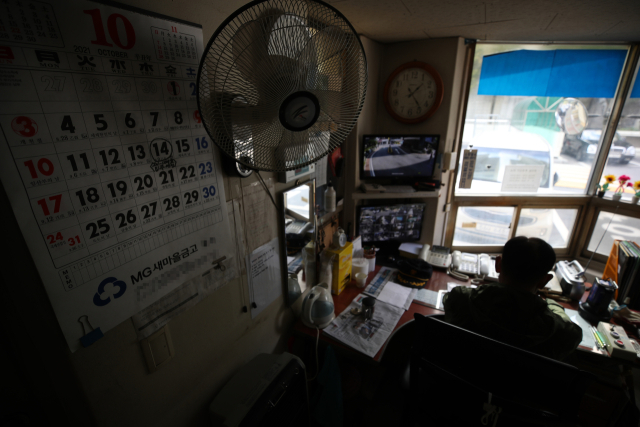

그나마도 박 씨가 지금 일하는 아파트는 잠잘 수 있는 공간, 즉 휴게실이 있다. 이전에 다니던 아파트는 그마저도 없었다. 아무도 사용하지 않는 지하 창고를 휴게실이라고 신고한 뒤, 경비원들에게 초소에서 잠을 자라고 강권했다. 불법이었지만 경비원들만 이의를 제기하지 않으면 아무 문제가 없었다.

박 씨는 그 아파트에서 일하는 2년 동안 초소에서 휴게시간을 보내야 했다. 말이 좋아 휴게시간이지 업무의 연장이었다. 초소에 '휴식 중'이라는 푯말을 붙여 놓아도 주민들은 각자의 사정으로 초소 문을 두드렸다.

잠을 자야 하는 야간 시간에도 마찬가지였다. 초소 한 귀퉁이에 야전침대를 펴고 잠을 청했지만 악성 민원과 도로를 오가는 오토바이 굉음, 차량 바퀴소리가 쉬이 잠을 청하지 못하게 했다.

야간·교대근무하는 아파트 경비원, 수면의 질 가장 낮아

'아파트 경비원의 피로도, 감정노동이 수면의 질에 미치는 영향'(2022, 김철규 등)에 따르면 연구진이 조사한 경비원 중 약 88%가 수면의 질이 낮은 것으로 조사됐다. 노년층이라는 연령, 24시간 격일 교대, 야간근무, 비좁은 경비초소 등에서 수면 해결 등이 주요 원인이었다.

아파트 경비원 수면의 질은 비교군 가운데 가장 열악한 편이다. 한 조사에서 아파트 경비원은 수면의 질 평균점수가 8.82점으로 가장 높은 것으로 나타났다. 이는 제조업 남성근로자 4.18점, 교대근무 간호사 7.31점, 65세 이상 지역사회 거주노인 7.08점, 60세 이상 지역사회 거주노인 6.3점 보다 높은 수치다.

'Pittsburgh Sleep Quality Index'(PSQI)로 측정한 이 점수는 높을수록 수면의 질이 나쁘다는 것을 의미한다. PSQI가 6점 이상인 경우 수면 질 저하군(poor sleeper)으로 분류된다.

연구진은 경비원 수면의 질이 낮은 원인으로 야간근무와 교대근무가 계속되면서 쌓인 피로를 꼽았다. 이렇게 누적된 피로가 수면을 방해하고 이는 신체적, 정신적 장애를 가져올 수 있다고 연구진은 경고한다.

밤에 잠을 자는 휴게공간도 수면을 방해하는 요인 중 하나다. 고용노동부는 2022년 8월부터 아파트 경비원이 제대로 쉴 수 있도록 휴게시설 설치를 의무화했다.

구체적 기준도 제시했다. 최소 면적이 6㎡, 바닥에서 천장까지 높이가 2.1m 이상이어야 하고 위치는 화재·폭발 위험, 분진, 소음으로부터 떨어진 곳이어야 한다. 내부 온도는 18∼28도가 유지되도록 냉·난방 시설을 갖춰야 하고, 의자가 있어야 하며 마실 물을 제공해야 한다.

휴게시설을 설치하지 않을 경우 1500만 원 이하의 과태료를, 휴게시설 설치·관리 기준을 준수하지 않은 경우는 1000만 원 이하의 과태료가 부과된다.

휴게시설 없거나 있어도 좁은 공간에 난방도 안돼

주목할 점은 일선 현장에서는 이러한 휴게시설 설치 의무와 운영 기준 등이 제대로 지켜지지 않는다는 점이다. <프레시안>이 김주영 더불어민주당 의원실을 통해 근로복지공단으로부터 받은 2024년 한 해 동안 과로로 사망한 경비 31명의 재해조사서를 보면, 휴게시설이 아예 없던가, 열악한 휴게시설에서 근무하다 사망한 경비원들이 상당하다.

과로로 사망한 경비원 A씨가 일하던 아파트에는 별도의 휴게시설이 마련돼 있지 않았다. 대신 아파트 관리사무소 건물 내 경로당을 휴게공간으로 사용하고 있었다. 그렇기에 주간에는 경로당을 이용하는 입주민들로 인해 휴게시설을 사용하지 못하고 야간 휴게시간에만 사용하는 식이었다.

뇌출혈로 쓰러진 B씨의 경우, 아파트 내에 휴게시설이 구비 돼 있지 않아 경비초소에서 휴식과 수면을 취해야만 했다. 더구나 경비초소 내부는 매우 열악했다. 약 1.5평으로 의자와 작은 책상이 들어갈 정도였다. 바로 옆에는 세면대 등이 있는 약 1평 규모 화장실이 딸려 있었다. 근무 중이던 B씨는 그 화장실에서 쓰려진 채 동료에게 발견됐다.

서울 1600세대 아파트에서 경비 일을 하는 이영묵(가명, 72) 씨는 "야간 휴게시간에는 아파트 지하에 위치한 휴게실에서 잠을 청하지만 숙면을 취하긴 어렵다"며 "그날그날 야간당직 경비원의 연락처를 아파트 내부망에 공지해 둔 터라, 층간소음을 비롯해 사소한 일만 발생해도 자는 경비원들에게 전화를 하기 때문"이라고 했다.

이 씨는 "잠자는 시간이긴 하나, 아파트 주민 민원을 거절할 경우 이후 재계약이 불투명하기에 일일이 응대할 수밖에 없다"며 "민원 전화가 오면 사실상 잠을 거의 자지 못한다고 봐야 한다"고 전했다.

"열악한 시설과 근무 조건 속에서 일하면 몸에 무리 가는 건 당연"

근로기준법 제54조를 보면 노동자들은 근무지 이탈이 가능하고 휴게시간을 자유롭게 사용할 수 있다. 하지만 아파트 경비원 대다수는 그 시간에 근무지를 벗어날 수 없다. 비상시 대응을 위해서다. 각종 아파트 주민 민원도 처리해야 한다.

물론, 아파트 소장이나 경비대장이 이를 지시하지는 않는다. 다만 추후 문제가 생길 경우 문책이 들어오고 이는 재계약 불발로 이어진다. 경비원들이 휴게시간에 휴식을 제대로 취하지 못하는 이유다.

특히 야간 휴게시간이 문제다. 보통 경비원들은 이 시간에 휴게실 아니면 경비초소에서 수면을 취하지만, 중간에 야간순찰을 돌아야 한다. 긴급상황이나 민원이 들어올 경우, 온전히 수면을 취할 수 없다.

이상윤 노동건강연대 공동대표(직업환경의학 전문의)는 "일반적으로 경비원처럼 교대근무를 하는 분들은 일반인과 생활리듬이 달라서 밤에 휴식(수면)을 취하다가 다시 몸을 움직이는 과정에서 심혈관계 문제가 생긴다"며 "그렇기에 아침에 많은 교대근무 노동자들이 사망한다"고 설명했다.

이 공동대표는 "더구나 열악한 시설과 근무 조건 속에서 일하면 몸에 무리가 가는 건 당연하다"며 "제대로 쉬지 못하고 일을 하는 경우는 노동자의 신체에 많은 부담을 준다"고 지적했다.

전체댓글 0