지난 7일 스콧 베선트 미국 재무장관이 MSNBC 방송에 출연해 진행자 유진 로빈슨과 나눈 얘기이다.

스콧 베선트 : 브라질에 50% 관세가 부과됩니다. 만약 수입업자가 브라질산 제품을 사서 수입하려 한다면, 재무부를 통해 50%를 내야 합니다.

유진 로빈슨 : 그럼 그 돈(관세)은 누가 냅니까?

스콧 베선트 : 음, 몇 가지가 있습니다. 대체 수입처가 있을 수 있어서 브라질에서만 오는 것은 거의 없습니다. 아르헨티나에서 올 수도 있고. 또 ….

유진 로빈슨 : 하지만 가정해 봅시다. 브라질에서 온다고 말이죠. 아니면 어떤 다른 나라에서 온다 하더라도 말이죠. 결국에 그 돈(관세)은 누가 내는 겁니까?

스콧 베선트 : 음, 그 돈은 미국 항구에서 물건을 받는 사람이 부담하게 됩니다. (Well, the check is written to the person who receives it at the dock, in the U.S.)

유진 로빈슨 : 네. '항구에서 물건을 받는 사람이 낸다'는 거군요. 그러면 그 관세는 수입업자가 내는 게 맞습니까?

스콧 베선트 : 하지만 브라질 수출업자가 시장 점유율을 유지하고 싶어서 관세 50% 전액만큼 가격을 낮출 수도 있습니다.

유진 로빈슨 : 그렇죠. (수출업자가) 일부 비용을 떠안을 수 있겠네요.

스콧 베선트 : 우리가 실제로 본 경우가 그렇습니다.

유진 로빈슨 : 네, 알겠습니다. 그런데 그 돈은 수입업자가 내는 거죠. 항구에서?

스콧 베선트 : 맞습니다. 그리고 그 다음엔 수입업자가 그 비용을 전가할 수도 있고 안 할 수도 있습니다. (Right, and then the importer can pass it on or not.)

베선트 장관은 질문의 요지를 이렇게 저렇게 피해 가려 하지만, 진행자의 질문은 아주 단순하다. "그래서 관세는 대체 누가 부담한다는 겁니까?"

수입업자냐 수출업자냐, 미국 소비자냐

언뜻 보면 너무 당연한 얘기 같지만, 이 쟁점이 지금 미국 정계 초미의 관심사가 되어 있다. 트럼프 행정부가 전 세계 국가를 상대로 벌이는 관세 전쟁, 그 끝에 물가 상승과 인플레이션이 기다리고 있을 거라는 합리적 의심 때문이다.

인플레이션이 확실하다고 보는 이들은 트럼프 관세가 겉보기에는 미국에 수출하는 나라나 기업이 부담하는 것처럼 보이지만, 실제로는 관세 비용을 미국 소비자에게 전가하기 위해 기업들이 가격 인상에 나설 수밖에 없다고 주장한다.

반대편에 선 이들, 즉 트럼프 대통령 지지자들은 한사코 관세 부담이 미국 소비자에게 전가되지 않을 거라고 주장한다. 세계 패권국가 미국을 두려워하기 때문에 수출업자들이 관세 부담을 흡수(eat the tariffs!)할 가능성이 높다는 것이다.

자동차 산업을 분석해 보면

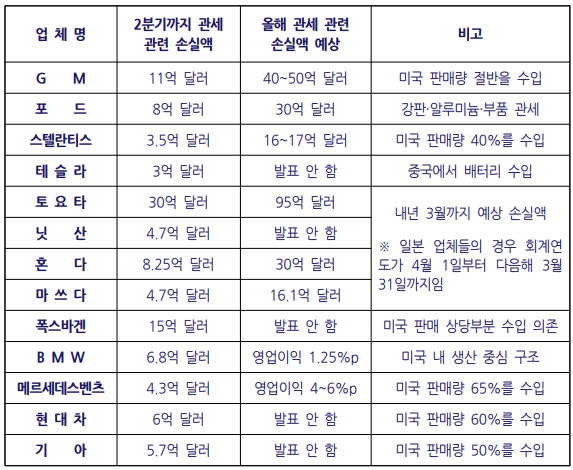

<인사이드경제>가 모든 산업을 분석할 능력은 없다. 그나마 자신있게 들여다볼 수 있는 영역은 제조업의 꽃이라 할 수 있는 자동차산업이다. 다행히 글로벌 주요 완성차업체들은 7월말에 모두 2분기 실적발표를 하면서 대부분 트럼프 관세 관련 손실액을 공시한 바 있다.

자동차의 경우 상호관세가 아니라 품목별 관세 25%가 모든 나라에 일률적으로 적용되었기에 적어도 2분기까지 국가별 편차는 없다고 봐도 된다. 미국에서 자동차를 생산·판매하는 업체들 10여 개만 조사하면 대략적인 윤곽을 파악할 수 있을 것이다.

각 업체별 2분기 실적발표 관련 자료들을 분석해서 위와 같은 표를 만들어 보았다. 기업들은 실적발표 맨 마지막에 보통 올해 연말에 예상되는 실적, 즉 가이던스(Guidance)를 발표하는데 그 내용 중에 연간 관세 관련 예상 손실액을 포함시키는 경우들도 있었다.

110억 달러(16조 원) 관세는 누가 부담했을까

미국 업체 4개, 일본 업체 4개, 독일 업체 3개, 한국 업체 2개 등 총 13개 완성차업체가 실적 발표에서 공개한 2분기까지의 관세 관련 손실은 총 110억 달러, 한국 돈으로 16조 원에 달한다. 물론 자동차 관세는 완성차만이 아니라 부품에도 부과되는 것이라 실제 관세의 영향력은 이보다 더 클 것으로 예상된다.

그렇다면 이 관세는 누가 부담했을까? 베선트 장관의 논법을 따르자면 미국으로 수출한 업체 또는 수입업체가 부담한다. 그런데 이들 완성차업체는 수출업체이자 수입업체에 해당한다. 따라서 관세에 대한 1차적 부담 주체는 완성차업체라고 할 수 있다.

남은 쟁점은 수출업체이자 수입업체인 이들 완성차업체가 1차적으로 부담한 이 관세를 소비자에게 전가했는가 하는 점이다. 마쓰다와 포드, 미쓰비시 등 몇몇 업체들이 관세 부담 때문에 일부 차량 가격을 인상하기는 했으나 대부분의 업체는 가격 인상을 자제하는 분위기다.

기업 이윤창고에서 미국 정부 곳간으로?

트럼프 관세가 물가인상이나 인플레이션으로 이어지지 않고 있다는 말이다. 여기까지만 보면 베선트 장관의 말이 모두 들어맞는 것처럼 보인다. 하지만 지금까지는 관세 관련 불확실성이 너무 높았다는 점, 먼저 가격인상에 나섰다가 경쟁자들에게 시장점유율을 빼앗길 것에 대한 우려로 기업들이 쉽게 가격인상에 나설 수 없었다는 점을 살펴야 한다.

이런 상황이 지속 가능할까도 의문이지만, 재미있는 현상은 트럼프의 관세가 이들 기업의 영업이익과 이윤을 직접적으로 줄이고 있다는 사실이다. 놀랍게도 미국 정부의 관세 수입은 상당히 늘어나고 있다. 다시 말해 트럼프 관세 전쟁의 직접적인 효과는, 기업들에 상당 수준의 법인세를 부과한 것과 거의 동일하다 봐도 무방하다.

8월 1일까지 시한을 정해 관세 협상을 진행한 결과, 유럽연합·일본·한국에는 15%, 인도네시아·필리핀에는 19%, 멕시코는 25%를 유지하며 90일 협상시한 연장, 캐나다에는 35%, 스위스에는 39%, 브라질과 인도에는 50%의 관세 부과가 결정되었다.

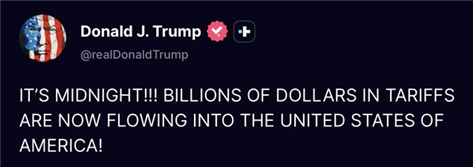

상호관세 효력이 발생하기 직전인 8월 6일 자정에 트럼프 대통령은 "수십억 달러의 관세가 미국으로 들어오고 있다"고 SNS에 올렸는데, 그 관세의 대부분은 미국에서 활발하게 사업을 벌이는 기업들이 부담하고 있다는 사실을 알고 있을까?

"비용을 전가할 수도 있습니다"

이제 베선트 장관 인터뷰의 마지막 대목을 곱씹어볼 차례다. 우선은 수입업자가 관세 비용을 부담하지만 "그다음에 수입업자가 그 비용을 전가할 수도 있고 안 할 수도 있습니다(and then the importer can pass it on or not)"라는 문구 말이다.

문제는 지금처럼 기업들이 관세 부담을 하는 상황이 지속가능한가 하는 점이다. 현재 기업들이 트럼프 관세를 회피할 수 있는 방법이란, 미국 외의 생산거점을 미국으로 가져오는 것 뿐인데 여기에는 시간과 비용이 만만치 않게 들어간다. 관세 부담 때문에 영업이익이 쪼그라드는데 미국 생산을 위한 투자비까지 마련해야 하는 꼴이다.

아울러 관세 관련 비용으로 줄어드는 기업들의 영업이익은, 결국 해당 기업 노동자들 임금하락을 불러오게 된다. 당장 전미자동차노조(UAW) 조합원들의 성과금은 기업 영업이익에 비례하도록 설계되어 있다. 당장 GM의 영업이익이 관세 때문에 40~50억 달러 줄어들게 되면 미국의 GM 노동자들 성과금은 1인당 4000~5000달러(한화 약 550만~700만 원)가 감소한다.

가격 인상 대신 새로운 '비용 전가'

물가 인상과 인플레이션으로 인한 실질임금 삭감 대신, 아예 명목임금 삭감이 이뤄진다. "미국에 좋은 일자리를 가져오겠다"는 명분으로 시작된 관세 전쟁인데 말이다. 최근 미국 노동통계국 발표에 따르면 미국 일자리 증가세가 꺾인 반면 실업급여 신청자 수는 증가했다. 가격 인상 대신 다른 형태의 '비용 전가'가 벌어지고 있는 것이다.

관세 수입으로 연방정부 곳간은 채워지지만 반대편에서 기업 영업이익은 감소하고 노동자 임금도 줄어드는 새로운 형태의 세금 부과로 귀결되고 있다. 가격 인상이 당장 벌어지지 않는다고 선전하는 동안 노동자들 지갑이 조용히 털리고 있는 것이다.

트럼프의 '보호무역'은 과연 자국민 노동을 보호하는 무기로 사용되고 있을까? 현실은 공급망 전반의 원가 압박과 임금 삭감으로 이어지고 있다. 관세 부담이 상품 가격표 대신 노동자 급여 명세서에 반영되는 현실이, 이 정책의 진짜 민낯이다.

전체댓글 0