760억 원 규모의 전세사기를 저지른 ‘수원 일가족 전세사기 사건’ 주범인 정모 씨가 25일 대법원에서 징역 15년을 확정받았다. 이들은 2021년 1월부터 2023년 9월까지 일가족과 임대법인 명의를 이용해 무자본 갭투기 방식으로 수원시 일대 빌라와 오피스텔 788세대를 취득해 전세보증금 약 760억원을 빼돌렸다. 피해자만 약 500명이다.

이 사기범들은 부동산을 명의신탁하고 가장 납입을 통해 법인을 17개 설립해 사기에 이용해 먹었다. 피해 회복은 커녕, 범행 후엔 반성하는 모습도 별로 없었다. 500여 명의 '전세 난민'들이 피눈물을 뿌리고 있다. 피해자들은 목숨을 끊고, 전셋값은 치솟았다.

2023년 기준 공공임대 주택 비율은 8.9%. 정부는 전세자금대출제도 확대로, 보증금 반환보증 확대로, 임대사업자 등록 활성화로 전세제도를 사실상 무주택 국민의 주거 정책의 하나로 적극 활용했다. 하지만 그 기반이 취약했다는 사실이 전세사기 사태로 드러났다. 투기꾼들이 무자본으로, 무제한적으로 소유할 수 있도록 내버려두다시피 한 서민 주택이 전세사기의 온상이 됐다.

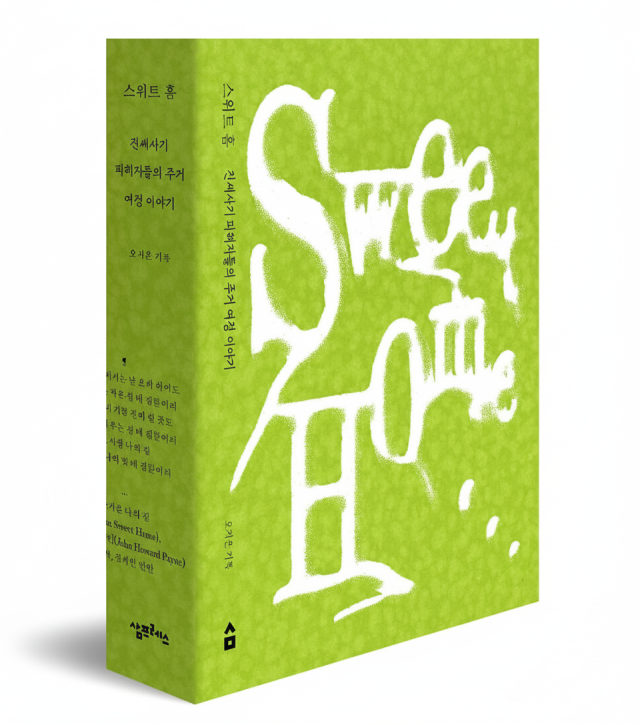

<스위트 홈: 전세사기 피해자들의 주거 여정 이야기>(오지은 기록, 삼프레스)는 전세 사기 사태의 중심에서 ‘해결의 목소리’를 내던 피해자들 주거 생애를 톺아보는 작업이자, 숫자가 못 담은 피해의 기록이기도 하다. 기억 속 첫 집부터 시작해 악몽이 된 '스위트 홈'과 관련한 10명의 이야기가 담겨 있다.

사는 지역도 생애 배경도 각각인 이들의 주거 여정은 그러나 한순간 전세사기로 모두 좌초한다. 이 사태가 우리 사회에 남긴 가장 큰 상흔은 '돈'보다는 멈춰진 삶들 그 자체 아닐까?

10년 고시원 생활에 종지부를 찍고 들어간 첫 집에서(박현수), 함께하는 미래를 꿈꾸기 시작한 신혼집에서(이재호), 청약 당첨의 기쁨을 누릴 여유도 없이(정태운, 정창식, 김승현) 전세사기가 강도처럼 삶을 덮쳐왔다. 삶을 회복하기 위한 과정에서 마주한 제도와 정치의 벽은 절망적이었지만 포기할 수도 없었다. "물러설 곳이 없어서", "말도 안 되게 허술한 제도에 지고 싶지 않아서", "놓이지 않는 집에 관한 오랜 꿈 때문에" 이들은 쫓겨난 자리에서 삶을 다시 세워간다.

떠돌 듯했던 월세와 전세살이 10년, 해외 주거 공동체까지 탐험까지 쌓고 돌아와 겨우 정착한 동네에서 밀려나는 일은 한순간이었다(하정). ‘정주할 권리’ 같은 건 임대인 중심으로 돌아가는 임대차 제도에서는 결코 상상할 수 없는 금기 같았다. 그러나 아이러니하게도 '빌라왕' 임대인의 돌연사가 임차인을 원치 않게 정주시켜 버렸다(이철빈). 상경과 동시에 서로 다른 유형의 공유주택을 이용했고, 서울에서 3년 만에 시작한 혼자만의 공간은 3개월 만에 창살 없는 감옥이 됐다. 계약 전 '청소하듯' 등기부를 깨끗이 하고 계약했어도 소용없었다(김수정). 중간에 바뀐 집주인이 사기꾼으로 '당첨'됐다(서은하). 부동산마저 바지사장을 두고 운영하던, 거대한 사기극의 '기획자'에게 피해당한 가구는 8000세대에 육박했다(박혜빈). 공기업마저 159억 사기당하는 시스템에서 안전한 주거 여정이 가능하긴 할까?

건축왕·빌라왕·빌라신을 탄생시킨 전세제도의 다음 폭탄은 누가 떠안을까?

전세사기는 현재 진행형이다. 관련 법 일부가 개정됐지만 다가구의 위험, 임대인 임차인 간 정보 비대칭, 전세대출의 문제점 등 근원적 위험은 여전히 도사리고 있다. 시스템을 정상화하는 것은 우리 사회가 지금 당장 풀어야 할 시급한 과제다.

<스위트홈>에 담긴 목소리는 정책을 만드는 국회의원들, 보좌진들, 그리고 정부 정책 담당자들이 꼭 읽어봐야 한다.

전체댓글 0