"우리 아이들의 웃음이 우리의 복수가 될 것이다."(바비 샌즈. 1954~1981)

"바로 여기네." 벨파스트 중심가에서 서쪽으로 20여분 걸어가자 쿠파 웨이(Cupar Way) 도로표시가 나타났다. 그 길로 들어서자 긴 벽과 이 벽에 그려진, 끝없이 이어진 벽화들이 나를 맞았다. 찾고 있던 '평화의 벽(Peace Wall)'이다. 이제는 통일이 된 동독과 서독의 분단의 역사를 상징하는 것이 '베를린 장벽'이라면, 북아일랜드 '충돌'의 역사를 상징하는 것이 바로 이 벽이다.

1960년대 들어 남서쪽에 있는 가톨릭 공화주의자들과 북동쪽의 충성파 간의 갈등이 심화되자. 두 커뮤니티의 '충돌 지역'의 '평화선' 내지 '군사경계선'으로 이 벽을 지은 것이다. 이는 100개 정도로 늘어났고 길이도 30km를 넘어섰다. 자연스럽게 다양한 벽화들도 등장했다. 1998년 '좋은 금요일 조약' 이후 많이 철거했지만, 아직 60여 개가 남아있고, 이제는 벨파스트의 중요한 관광명소로 자리 잡았다.

이 벽은 북아일랜드가 안고 있는 가장 큰 문제를 증언하고 있다. 그것은 1998년 평화협정에도 불구하고, 두 공동체가 통합되지 않은 채 분리되어 있다는 사실이다. 두 공동체의 학생들이 함께 공부하는 통합학교를 만들려고 노력하고 있지만, 1100개의 학교 중 통합학교는 아직 71개 뿐에 불과하다. 두 공동체를 분리해 온 벽을 일부 철거했지만, 벨파스트 주민의 42%가 안전을 이유로 벽의 유지를 원하고 있다. 또 39%는 다른 공동체와 접촉하지 않고 살고 있다고 답했다.

쿠파 웨이가 끝나는 곳에서 멀지 않은 곳에 '뉴라이프시티교회'라는 교회가 있다. 교회 앞을 지나가는 길에는 철조망에 달린 작은 문이 하나 있다. '접속 장소(Interface Area)'라고 부르는 곳으로 벽으로 갈라진 신교도 지역과 가톨릭 지역을 연결해 주는 '북아일랜드의 판문점'이다. 이 문에서 북쪽은 신교도 지역으로 신교도식 벽화들이, 남쪽은 가톨릭지역으로 다양한 사회적 약자들의 이야기를 담은 벽화들이 이어져 있다. 한 마디로, '벽화 전쟁'의 최전선임 셈이다.

놀라운 것은 접속 장소를 넘어 가톨릭 지역으로 들어가자 나타난 벽화가 공화주의자들 투쟁에 대한 것이 아니라 미국아프리카계 민권투쟁 벽화라는 사실이다. 벽화에는 "나에게는 꿈이 있다"는 연설을 하는 마틴 루터 킹 목사로부터 오바마에 이르는 아프리카계 운동가들이 그려져 있었다. 공화주의파의 벽화를 감상하고 발견한 중요한 사실은 이들이 매우 '국제주의적'이라는 사실이다.

평화의 벽에서 남쪽, 특히 남서쪽은 가톨릭계가 주로 사는 지역으로 공화국파의 벽화들이 이어진다. 특히 커뮤니티의 중심인 팔스 로드(Falls Road)에 들어서면 록스타 같이 긴 머리의 익숙한 한 인물의 초상이 여기저기서 보인다. 희생당한 여러 IRA 전사들과 함께 한 벽화로부터 그가 IRA 깃발을 흔드는 벽화에 이어 그의 초상을 집 벽 한 면 전체에 그린 거대한 벽화가 나타났다. 젊은 시절, 구체적으로 미국 유학시절인 1980년대 초, 나의 가슴을 울린 인물 중 한 사람인 바비 샌즈다.

샌즈는 IRA 투쟁을 대표하는 상징적인 인물이다. 1954년 가난한 가톨릭계로 태어난 그는 1960년대 들어 '충돌'이 본격화되면서 친영국 신교도들이 다수인 학교에서 왕따당하다가 15살에 자퇴해야 했다. 다니던 공장도 신교도 동료들의 위협으로 그만둬야 했다. 1972년 '피의 일요일' 학살에 분노한 그는 18살 어린 나이에 IRA에 가입했다. 이후 리더로 성장했고 무장투쟁을 벌이다가 1976년 체포되어 14년형을 선고받았다.

그를 세계적인 인물로 만든 것은 옥중 투쟁이다. 그는 감옥에 들어가자마자 정치범 대우를 요구하며 일반 죄수복 입기를 거부해 징벌 감옥에서 24일 간 발가벗은 채 생활하는 징벌을 받아야 했다. 1981년 3월, 그는 정치범 대우를 요구하는 단식투쟁을 시작했다. 마침 인근 지역을 대표하는 하원의원 보궐선거가 실시됐다. IRA는 샌즈를 후보로 선출했고, 그는 선거에서 승리해 영국의회 하원의원에 당선됐다. 영국 정부는 그의 호소를 외면했고, 그는 66일의 단식 끝에 27살의 나이에 숨을 거두었다.

"그는 유죄 판결을 받은 범죄자다. 그는 스스로 목숨을 끊는 것을 선택했다. 하지만 그의 조직(IRA)은 많은 그들의 희생자들에게 이 같은 선택을 주지 않았다." 마가렛 대처 당시 수상은 그의 죽음을 조롱했다. 샌즈를 이은 단식투쟁은 계속돼 10명이 목숨을 잃었다. 국제적으로 비판여론이 들끓었고, 대처 정부는 이들의 정치범 대우 요구를 들어줘야 했다.

'시인이자 게일어(아일랜드 전통언어)사용자이며 혁명가이자 IRA 의용군' 샌즈 이름 아래 쓰여 있는 소개말도 인상적이다. 나의 마음을 울린 것은 붉은 셔츠를 입은 샌즈의 상반신을 포위하고 있는 사슬을 새들이 쪼아서 끊어내는 벽화에 쓰여 있는 샌즈의 말이었다. "우리 아이들의 웃음이 우리의 복수가 될 것이다." '샌즈의 복수'는 이제 이뤄진 것인가? 그의 복수는 언제나 이뤄질 것인가?

'조세프 멕키니. 14살인 1969년 IRA에 가입했고 폭탄을 설치하다 폭탄이 터져 17살인 1972년 사망했다.' IRA 활동을 하다 희생된 전사들을 기리는 '기억의 정원'에 들어가 봤다. 희생자들의 사진과 약력을 써 놓았는데, 충격적인 것은 많은 열사들이 17살, 18살 등 10대에 희생됐다는 사실이다. 샌즈처럼 영국군에 잡혀 감옥에서 단식하다 죽은 사람들을 '전쟁포로(POW)'라고 표기한 것이 인상적이었다. 자신들은 '독립된 국가의 군인'으로 영국군과 전쟁을 치르다가 포로가 됐다는 의미다.

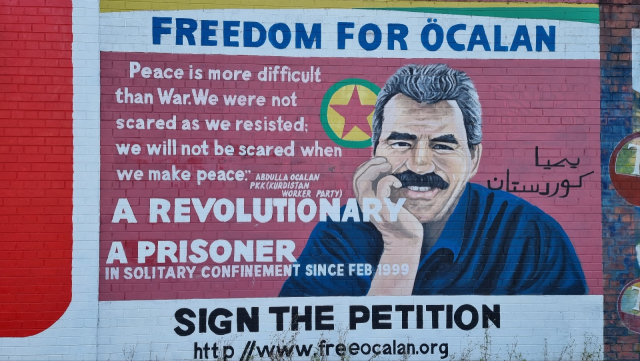

끝없이 이어지는 벽화 중 제일 감동적인 것은 국제연대다. 터키의 소수민족인 쿠르드족의 독립국가 설립을 위해 투쟁해온 혁명투사로 1999년 이후 20년 이상 독방에 갇혀 있는 오칼란(Ocalan)의 석방을 촉구하는 벽화는 가슴을 찡하게 했다. 영국 감옥에 갇혀 있는 IRA 정치범과 이스라엘 감옥에 갇혀있는 팔레스타인 정치범이 철장 밖으로 손을 잡고 'POW연대'라고 표현한 벽화 등 국제연대를 촉구하는 벽화들이 많았다. 1998년 평화협정에 서명하지 않고 2017년까지 무장투쟁을 계속했던 소수 강경파 그룹 공화국파통합네트워크(RNU)도 팔레스타인과의 연대를 표현했다. 기후위기에 대한 벽화도 있었다. 기후위기의 피해가 선진국들이 아니라 개발도상국에 집중되는 것을 고발하고 있다.

특히 눈에 띈 것은 체 게바라를 배경으로 미국이 주도하고 있는 '쿠바 경제제재를 해제하라'는 벽화였다. 주목할 것은 이 벽화가 평화협정이 이루어진 뒤 20여 년이 지난 2021년에 그린 것이라는 사실이다. 이는 평화협정으로 총성은 멎었지만, 벽화 전쟁은 계속되고 있고 업데이트되고 있다는 것을 보여주고 있다. 다르게 표현하자면, 벽화들은 평화협정에도 불구하고 두 커뮤니티의 갈등이 아직도 진행형이라는 것을 보여주는 산 증거이다. 특히 벽화들은 현재 진행되고 있는 '과거청산' 노력과 관련해, '기억투쟁', '역사투쟁'의 수단이 되고 있다.

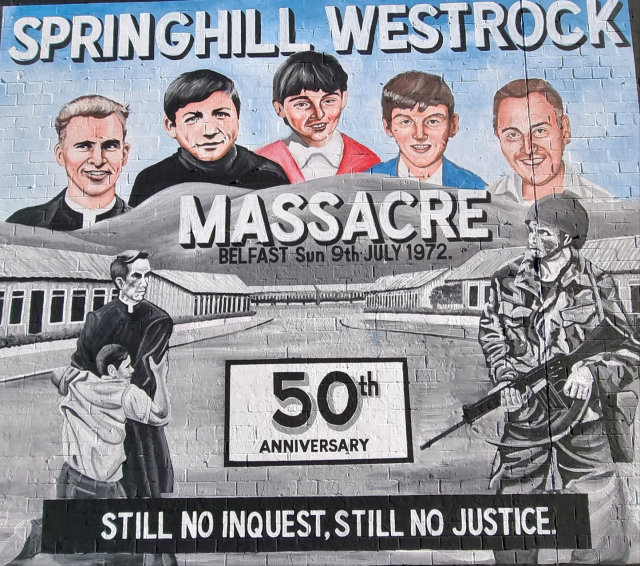

'진실의 시간, 정의의 시간', '가족들은 발리머피 학살에 대한 독자적인 국제적 조사와 영국 정부의 공식적 사과를 요구한다', '1972년 7월 9일 스프링힐 웨스트록 학살 50주년, 아직도 조사도 없고, 정의도 없다'. 3년 전인 2022년에 만든 벽화다. 이와 비슷한 벽화들이 사방에 즐비하다. 영국 정부는 평화협정 후 충돌기간 중 생겨난 죽음에 2017년까지 진실조사에 들어갔지만, 양 커뮤니티의 이해관계가 첨예하게 갈려서 제대로 진전되지 않고 있다.

'뻔한 용의자들(Usual Suspects).' 중심가에서 30분 정도 걸어가자, 언덕 위에 있는 한 이층집 벽에 크게 쓴 글씨가 나타난다. 가톨릭계의 죽음에 대한 고발로 '공모=국가살인'이라고 쓰고 밑에는 8명의 사람을 그려 놓았다. 벽화의 제목처럼 그 주범은 뻔한 용의자들로, '브라이언 넬슨(미국 안보전문 관료로 미 재무부 대테러리즘 및 금융정보부 차관)', '은폐 언론', '영국 정보기관', '충성파 암살단', '정부 각료', '영국군', 'RUC PSNI(북아일랜드 경찰)', '특수부'라는 것이다.

안타깝게도, 이곳에도 '남성중심주의'가 지배적이기 때문인지, 벽화에서 '여자 운동가'를 찾아볼 수가 없었다. 검색을 해보니, 한참 떨어진 곳에 여성 전사들을 그린 벽화가 있다고 나왔다. 거기를 찾아갔는데, 벽화는 찾을 수가 없었다. 포기하고 돌아가려는데, 한 주민이 지나가기에 그에게 물었더니, 잘 아는 곳이라며 안내해 줬다. "아니 이게 어디 갔지?" 그 여자는 깜짝 놀랐다. 벽화가 사라진 것이다. 집주인이 바뀌면서 새 주인이 벽화를 지워버린 것이다. 개발의 여파 속에 북아일랜드 가톨릭계의 피눈물을 증언하는 역사가 사라져가고 있었다.

전체댓글 0