한국의 여행사이트들은 대만을 어떻게 분류하고 있을까? 중국의 확고한 원칙은 '하나의 중국'이지만, 현실은 절대 그렇지 않다. 싱가포르, 홍콩과 함께 중화권으로 분류하기도 하고, 중국이나 일본처럼 개별 국가로 두기도 한다. 심지어는 비엣남(VietNam)*, 필리핀 등과 함께 동남아로 분류하는 여행사이트도 있다. 대만의 복잡한 정체성과 절묘한 위치 때문에 생기는 혼란이다. *비엣남: 일본어 표기 '베토나무(ベトナム)'가 굳어져 '베트남'으로 쓰이지만, 이 연재에서는 현지어 국명 발음과 가까운 '비엣남'으로 표기하겠다.

대만은 중국 남동부에 있는 푸젠성(福建省, 복건성) 앞바다에 떠있는 섬이다. 대륙과 대만섬 사이의 바닷길은 대만해협(臺灣海峽)이라 불리며, 그 폭은 180km 정도다. 대만을 기준으로 서쪽이 중국 본토, 서쪽이 태평양, 북쪽이 동중국해, 남쪽은 남중국해다. 북쪽으로 한국과 일본은 중국과 함께 동아시아 또는 동북아시아로 불리고, 남쪽으로 인접한 필리핀부터는 동남아시아다. 물론 여기에도 예외를 주장하는 나라가 있으니 바로 비엣남이다. 위치로 보면 태국, 미얀마, 필리핀 등 다른 동남아 국가 못지않게 남쪽에 있다. 하지만 중국의 영향을 듬뿍 받았다는 면에서 다른 동남아 국가와는 사뭇 다르다.

비엣남의 국부(國父)라 할 수 있는 호치민(胡志明, 호지명)을 살펴보자면 그의 이름부터가 한자어다. 지금은 라틴어 알파벳을 쓰고 있지만, 19세기까지는 한자를 바탕으로 한 '쯔놈'이라는 문자로 자신들의 말을 표기했다. 호치민의 아버지는 과거 시험을 치른 유학자였고, 어머니는 서당 훈장의 딸이었다. 당연히 호치민은 어려서 유학을 공부했고, 평생 공자(孔子)를 존경했다고 스스로 말하기도 했다. 비엣남 인구의 다수를 차지하는 불교를 봐도 다른 동남아 국가의 소승불교와 다른 대승불교다. 다른 동남아 국가에서는 면요리를 먹을 때만 젓가락을 사용하지만, 비엣남에서는 늘 젓가락을 사용한다. 젓가락을 항상 사용하는 문화를 가진 나라는 남북한과 중국, 일본, 대만, 비엣남이 유일하다. 그만큼 지리적인 분류는 쉽지 않다. 물리적인 위치뿐 아니라 문화적인 위치도 봐야 한다.

대만은 문화적으로 좀 더 확실한 동아시아 국가다. 다만 지리적으로는 동아시아와 동남아시아 사이에 자리잡고 있다. 이런 특징은 대만의 기후를 보면 잘 나타난다. 온대의 동아시아 기후와 열대의 동남아 기후 사이, 흔히 말하는 아열대 기후다. 사계절이 있다고는 하지만 연중 따뜻하고 비도 많은 편이다. 올해 기준 11월에 태풍이 하나 지나갔고, 중순 최고 기온은 30도에 육박했다. 12월부터 2월 정도를 겨울이라고 부를 수 있지만, 한국의 강추위에 비할 바는 아니다. 반팔 셔츠에 가벼운 외투 하나로 충분히 겨울을 날 수 있다.

물론 나처럼 추위를 많이 타는 사람에게는 다른 얘기다. 내가 처음 대만을 방문했던 것이 2015년 겨울이었다. 12월이지만 한국에 비하면 따듯한 날씨였다. 추위는 뒤늦게 찾아왔다. 숙소에 돌아와 따뜻한 샤워를 하고 나왔는데 난방이 없었다. 혹시 벽에 달린 에어컨에 온풍 기능이 있나 싶어 찾아봤다. 없었다. 뭔가 잘못됐다 싶었다. 이불 속에서 한참을 추위에 떨다가 빈 생수병에 온수를 채워서 이불 안을 덥히고 겨우 잠이 들었다. 새벽에는 차가워진 생수병을 이불 밖으로 던져야 했다. 대만에는 난방이라는 개념이 없다. 내 기준으로는 단열이란 것도 없다. 가정집이나 숙박시설이나 마찬가지다. 고급 호텔에서나 위급한(?) 손님을 위해 전열기를 빌려주는 정도다.

지금도 나는 겨울이 가장 힘들다. 아내가 대만 사람치고 추위를 타는 편이라 우리 집엔 전기담요와 온풍기를 사용한다. 그래도 한국의 겨울과는 다르다. 나가서 아무리 춥고 온몸이 시려도 일단 들어오면 바닥과 공기가 훈훈해야 집이 아닌가? 대만에선 정반대다. 아무리 추운 겨울에도 바깥에 나가면 따뜻하다. 주로 낮이고 외투를 입고 활동하기 때문이다. 그런데 막상 집에 들어오면 손과 발이 시리다. 집에서도 외투를 입고 양말을 신으며 적응하고 있지만, 여전히 한국의 따뜻한 아랫목이 그립다.

대만에서 가장 북쪽이지만 타이베이는 덥고 습하다. 분지 지형이라 공기가 갇힌다고들 한다. 그래도 한국의 여름과 크게 다르지 않아서 살다 보면 곧 적응이 된다. 다만 그게 한철이 아니라 몇 달 정도 지속된다. 그래도 생활 수준이 높다 보니 그만큼 더위에 대비가 잘 돼 있다. 웬만한 거리는 인도(人道)가 '치로우(騎樓)'라고 불리는 지붕으로 덮여 있어 뜨거운 햇살이나 갑작스러운 비를 피할 수 있다. 중간중간 상점에서 나오는 에어컨 바람은 덤이다. 공공장소는 물론이고 가정집에도 거실과 침실에는 기본적으로 에어컨이 설치돼 있다. 직업상 하루종일 야외활동을 해야 하는 게 아니라면 큰 문제는 없는 정도다.

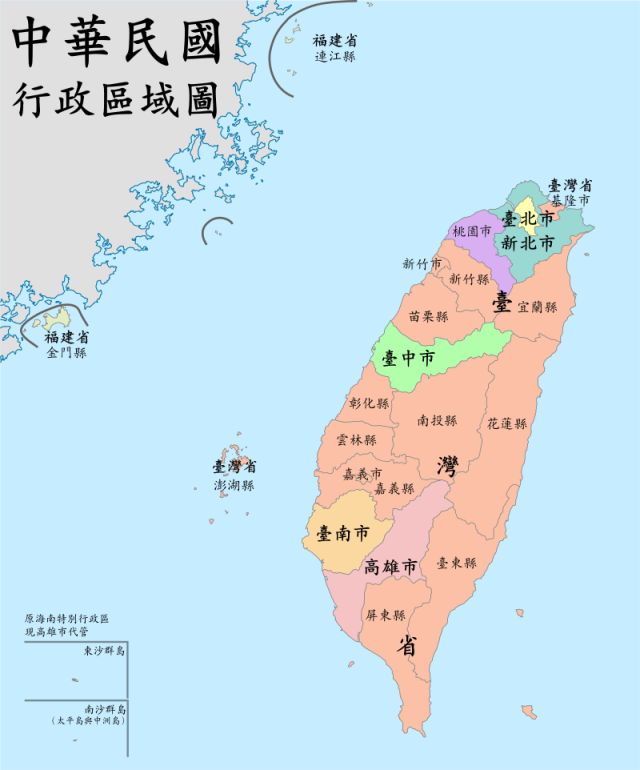

대만의 지형을 살펴보자. 고구마처럼 생긴 섬이 살짝 오른쪽으로 누워있다. 면적은 한국의 경상도 지역 면적보다 조금 더 넓은 약 3만5195km²다. 그중 60%가 넘는 산지를 뺀 지역에 남한 인구의 반에 가까운 2300만 인구가 오밀조밀 살고 있다. 북쪽에 타이베이(臺北)와 신베이(新北), 서쪽에 타이중(臺中), 동쪽에 화롄(花蓮), 남쪽에 타이난(臺南)과 가오슝(高雄)이 대표적인 도시다. 타이완 본섬과 떨어진 몇 개의 섬들이 있다. 서쪽으로 펑후(澎湖)제도처럼 가까이 있는 섬들도 있지만, '금문고량주'로 유명한 징먼(金門)처럼 대륙에 가까운 섬들도 제법 있다. 남쪽으로는 필리핀에 속한 섬들이 있고, 동쪽으로는 일본 오키나와에 포함된 섬들이 있다.

대만 본섬은 한국처럼 동고서저(東高西低)의 지형을 보인다. 동쪽으로 치우친 높은 산맥이 북서부와 남동부를 나눈다. 그러다 보니 서쪽은 완만한 평지가 넓은 편이고, 동쪽은 해안선을 따라 땅이 좁다. 주요 도시들이 대만 서북부로 발달한 이유다. 수도인 타이베이(臺北), 경기도처럼 타이베이를 둘러싼 신베이(新北), 공항으로 알려진 타오위안(桃園), 반도체 기업 TSMC의 본사가 있는 신주(新竹), 타이베이보다 인구가 많은 타이중(臺中), TSMC 공장이 새로 들어선 타이난(臺南)과 관광지로 유명한 가오슝(高雄) 등이다. 이들을 연결하는 고속철도(高鐵)도 서해안을 따라 달린다. 반면에 동부를 대표하는 화롄(花蓮)은 한적한 소도시다.

이렇게 대도시가 이어지는 북서부와 남동부를 나누는 산맥이라는 것이 우리 생각보다 훨씬 높다. 가장 높은 위산(玉山, 옥산)은 해발 3952m로 일본 후지산(해발 3776m)보다도 높고, 백두산(해발 2774m), 한라산(해발 1947m)보다는 한참 더 높다. 위산뿐 아니라 해발 3000m가 넘는 산이 250개 이상이다. 이렇게 높은 산맥이 막아주다 보니 태풍이 와도 대도시에는 피해가 크지 않은 경우가 많다. 지진도 주로 동해안이나 남해안에서 발생한다. 타이베이에도 잊을 만하면 땅이 흔들리지만 큰 피해는 없다. '대만에 태풍이 온다', '대만에 지진이 발생했다'는 기사가 나와도 그 피해는 대부분 화롄(花蓮)이나 핑둥(屏東) 같은 동남부 한적한 지역에 집중되는 이유다.

아열대 대만에 살다 보면 초록색을 많이 보게 된다. 골목골목 공원도 잘 갖춰져 있지만, 가로수도 일년내내 푸르다. 가정집 1층이나 발코니에도 화초를 가꾸는 집이 많고, 연중 무성하다. 물 때문에 불편을 겪지 않는 것도 장점이다. 물이 좋은 한국에 비할 바는 아니지만, 탁한 물을 걱정해야 하는 유럽이나 중국에 비하면 훨씬 사정이 낫다. 강수량은 충분하지만, 인구밀도가 워낙 높아 가끔 물 부족을 겪는다. 십여 년마다 제한급수를 실시했다. 앞으로 심각한 기후변화를 겪으면서 어려움이 생길 수 있겠지만, 기본적으로 강수량이 풍부한 선진국이니 충분히 대처할 방법을 찾을 수 있으리라 믿는다.

전체댓글 0