문화재청(청장 정재숙) 사범단속반은 서울지방경찰청(총경 곽정기) 지능범죄수사대와 공조를 벌여 ‘만국전도(萬國全圖, 보물 제1008호 함양박씨 정랑공파 문중 전적 중 주요 유물)’ 등 도난 문화재 123점을 회수했다고 29일 밝혔다.

이번에 회수된 도난 문화재는 만국전도를 비롯, 함양박씨 정랑공파 문중 전적류 필사본(筆寫本) 116책, 전(傳) 양녕대군 친필 ‘숭례문(崇禮門) 목판’ 2점, ‘후적벽부(後赤壁賦) 목판’ 4점 등이다.

이중 함양박씨 정랑공파 문중 전적(咸陽朴氏 正郞公派 門中 典籍)은 함양 박씨 문중에 보관된 중요 유물 가운데 만국전도(萬國全圖) 1점을 포함한 7종 46점이 보물 제1008호로 지정돼 있다.

만국전도와 전적류 116책은 지난 1993년 9월 서울 동대문구 휘경동에서 도난당한 것으로 문화재 사범(事犯)들은 자신이 운영하던 식당과 자택에 이를 은닉‧보관하고 있다가 이에 대한 첩보를 입수한 문화재청 사범단속반에 의해 검거, 25년 만에 회수됐다.

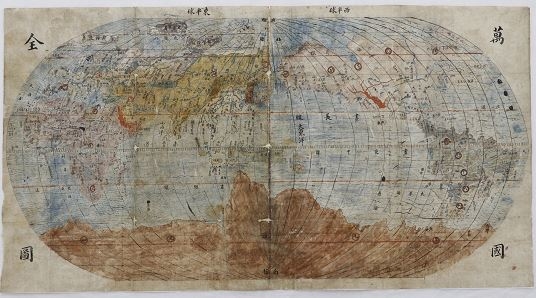

이번에 회수된 ‘만국전도’는 가로 133㎝, 세로 71.5㎝로 지난 1989년 8월 보물 제1008호로 지정된 함양박씨 정랑공파 문중 전적의 유물 중 1점이다.

‘만국전도’는 조선 중기의 문신 여필 박정설(汝弼 朴廷薛, 1612~?)이 1661년(현종 2년)에 채색, 필사한 세계지도다.

특히 선교사 알레니(Aleni, 1582~1649)가 1623년 편찬한 한문판 휴대용 세계지리서 ‘직방외기(職方外紀)’에 실린 만국전도를 민간에서 확대, 필사한 세계지도로 현재까지 가장 이른 시기에 제작된 것으로 확인돼 매우 높은 문화재적 가치를 지니고 있는 것으로 평가되고 있다.

또한 ‘곤여만국전도’(보물 제849호), ‘하백원의 만국전도와 동국지도’(전라남도유형문화재 제285호)와 함께 현존하는 3점의 필사본 세계지도로 문화재청은 가장 이른 시기에 제작된 것으로 보고 있다.

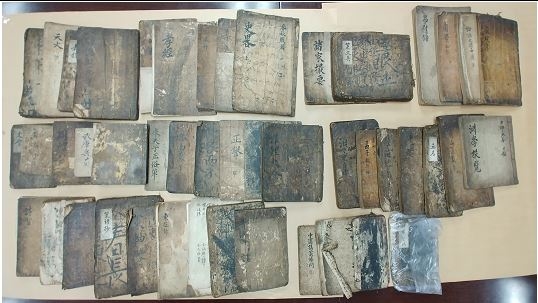

함양박씨 문중의 전적류는 18세기 퇴계학맥을 계승한 유학자로 평가되고 있는 소산 이광정(小山 李光靖)의 ‘소산선생문집(小山先生文集)’을 비롯, 나암 박주대(羅巖 朴周大)와 그의 현손인 박정로 등에 의해서 직접 쓰인 친필본 등으로 구성된다.

이들 전적류 각각은 문학, 역사, 의학, 법률 등 다양한 주제를 담고 있어 문중의 학문적 바탕을 파악할 수 있는 중요한 자료다.

양녕대군 친필 ‘숭례문(崇禮門) 목판’은 1827년 경 양녕대군 후손들에 의해 중각(重刻)되어 전남 담양의 몽한각(夢漢閣)에서 보존돼왔으나 2008년 9월 전남 담양 몽한각 내에서 도난당한 후 야산 비닐하우스에 장기간 은닉됐다가 단속반에 의해 11년 만에 회수됐다.

담양 몽한각(潭陽 夢漢閣)은 1803년(순조 3년) 담양부사 이동야(李東野)와 창평현령 이훈휘(李薰徽) 등이 조선 태종(재위 1400∼1418)의 5대 후손인 이서(李緖, 1482∼?)를 추모하기 위해 지은 재실(齋室)로 1974년 12월 전남유형문화재 제54호로 지정됐다.

숭례문 목판은 국보 제1호 서울 숭례문의 편액 대자(大字)인 ‘숭례문(崇禮門)’을 판각한 현존하는 유일의 목판본으로서 매우 뛰어난 문화재적 가치를 지니고 있는 것으로 평가받고 있다.

만국전도 절도범들은 만국전도가 도난당한 국가지정문화재인 것을 알면서도 취득했으며 경제적으로 어려움에 처하자 이를 경매업자를 통해 처분·유통하려 한 것으로 조사결과 밝혀졌다.

또한 숭례문 목판 절도범은 공소시효가 완료되기를 기다렸다가 경매업자를 통해 처분·유통하려 한 것으로 드러났다.

이번 문화재 사범들은 도난 문화재 취득 경위에 대해 사망한 자에게 책임을 전가하는 수법을 사용해 수사에 어려움을 초래하기도 하였다.

‘후적벽부(後赤壁賦)’ 목판 또한, 19세기 중반 양녕대군의 유묵으로서 인식되고 판각되었던 자료라는 점에서 당시의 역사상을 살필 수 있는 중요한 자료이다.

문화재청 관계자는 “앞으로도 경찰청과의 공조수사를 더욱 공고히 하는 한편, 소중한 문화재들이 제자리에서 그 가치에 맞게 보존과 활용이 이루어질 수 있도록 제도개선을 지속적으로 추진하는 등 문화재를 안전하게 보존‧보호하기 위해 최선을 다해 노력하겠다”고 말했다.

전체댓글 0