검은 골짜기로 가는 세 갈래길 마을. 협동상회가 있던 그 삼거리 길목에서 겉으로 보면 마냥 행복한 동화같은 인형들이 살고 있을 것 같은 손바닥 만한 삼각지붕을 한 별어곡역으로 갔다.

나의 낡은 손목시계는 9일 오전 9시를 알리고 있었지만 나의 기억은 과거로의 시간여행 같다.

이 역은 태백산맥 서편...정선읍내 역으로 가는 첫 번째 역이다. 나는 이 손바닥만한 역을 ‘혁명의 역’이라고 부른다. 내가 그렇게 부르는 이유는 나는 혁명기 정부때 이 간이역에서 200미터 떨어진 제재소 집에서 태어났기 때문이다.

혁명이 시작된 지 1년도 채 안되던 1963년 그해 겨울. 해발 600미터의 태백산맥 서편 남부마을에는 간이역이 없었다. 이 마을에 철도가 들어 온 건 내가 다섯 살 때이다. 석탄 수송을 목적으로 45.9km의 정선선 단선 철길이 생겼다.

내가 살던 집 앞에는 난장이들이 망치를 들고 뚝딱뚝딱 마술처럼 지은 것 같은 마을에서 제일 크고 멋진 스위스 산악지대에서 볼 수 있는 삼각지붕의 간이역이 면사무소 앞에 세워졌다.

학교도 우체국도 면사무소도 모두 일제강점기때 지은 목조 건물에 검은 페인트색을 칠해 놓았던 그런 흑백의 낡은 건물과 달리 <별어곡역>은 벽돌로 지어진 마을 최초의 서양식 건물이었다.

초등학생이 되면서 고학년 형과 누나들보다 그림을 잘 그려 학교대표로 뽑혔던 나는 별어곡역을 크레파스로 수십 번을 그렸다.

그러나 그런 추억 뒤에는 어린 초등학생이 겪어야 하는 혁명기 산업혁명을 겪어야 했고, 전국에서 새마을 운동이 처음 시작된 마을에서 태어난 이유로 마을 최초의 상수도사업에 노동을 했다.

잘 사는 집들은 3천원을 내면 노동을 면제해 주었지만 당시 5인 가족이 저녁 식사로 배불리 먹을 수 있는 대국수 한 다발이 500원 이었던 시대의 가난한 가족에게 3천원은 큰 돈이었다.

이 때문에 초등학교 3학년인 나는 6학년인 형과 성인 1인분의 노동을 하기 위해 마을 상수도 노역장에 끌려갔다. 형은 곡갱이로 나는 호미로 마을 반장이 할당량으로 준 5미터 가량의 땅을 1m 깊이로 목장갑도 없이 하루 종일 팠던 기억이 아프게 저려왔다.

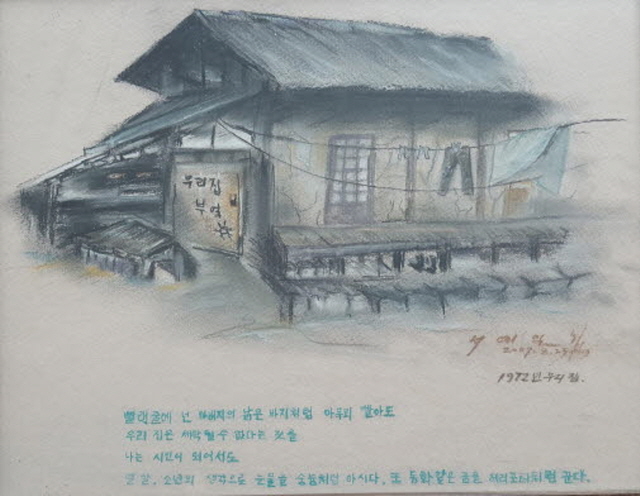

그런 슬픈 간이역 앞을 회색 아스팔트로 지워버린 길 위를 걸었다. 그리고 내가 살던 루삥집. 그곳에서 시를 지었던 <우리 집은,1976년>을 떠올렸다.

우리집은/지금도 1976년이었다./비둘기처럼 마냥 앉아 있을 것 깉던 슬레이트 지붕은/아버지의 얼굴처럼 검버섯이 피었고/먼 겨울나라처럼 여행하던 성에가/유리창마다/한 줌, 기억의 끈을 바굴 줄 모른다..../막대기 자만한 콘크리트 바닥에서 신발 몇 켤레가 졸고 있고/내 다리보다 깊던 부엌에서/지펴지던 스물 아홉 개의 불구멍들은/가난했지만, 그리웠던 내 얼굴을 불꽃 속에서 기억하고 있었다..../내 눈 깊숙이 카메라 셔터처럼 찰칵거리며 담았던/ 그 깊숙한, 조합된 사진들은 많아도/,아버지와 아들>은 손바닥을 아랫목에 파묻은채/서로의 손을 위아래로 보듬기만 할 뿐,/할 말보다/오래도록 알고 온 손끝의 느낌을 전해야 한다는 걸 알고 있었다...(생략) -‘서정욱의 시 수첩’에서 발췌.

그 해 겨울이 가고 간이역에 봄이 오면서 저녁이면 구석진 방, 호롱불 아래 한치에서 뜯어 온 산나물을 다듬던 어머니. 손톱에 산나물 초록물이 봉선화처럼 푸르게 물들도록 두룹을 따고 나생이(냉이)를 캐오던 어머니에게 간이역은 어머니를 포근하게 안아주었다.

이른 아침이면 간이역은 가난한 어머니를 태우고 지금은 <민둥산역>으로 개명이 된 <증산역>으로 가셨다. 그럴 때면 나는 어머니 손을 잡고 따라나섰다. 철이 없던 나는 민둥산역(증산역) 플랫폼에서 파는 50원하는 홍익매점의 가락국수를 먹고 싶었기 때문이다. 봄이지만 해발 680m의 자미원역에서 달려오는 전철 굉음과 함께 오는 전철바람은 차갑다. 그래도 그 기찻 바람에 떨며 후루룩 가락국수 한 그릇을 다 비워내고 나면 행복하다. 그런 가난하지만 행복한 발디딜 틈도 없이 붐비던 민둥산역 플랫폼은 한산하기만 하다.

그 곳. 플랫폼에서 나는 아직도 변하지 않은 채 별어곡역으로 가는 철로에서 손님을 기다리는 휘발유를 먹으며 가는 디젤기관차를 바라보았다. 세상 사람들 눈에는 아름다워 보일지 모르는 집으로 가는 기관차를 보며 나는 어릴 적 플랫폼에서 벌어지던 <풍경>을 다시 쓴다.

민둥산역(증산역) 플랫폼에 정선선 기차가 들어오면 이미 동해 삼척의 싱싱한 꽁치와 고등어 상자를 싣고 태백과 황지에서 온 팔뚝이 억센 아줌마들이 기다렸다는 듯이 어머니의 나물 보자기를 낚아채며 값을 흥정했다.

역무원의 호각소리 때문에 10여분 정도 열렸다 사라지는 플랫폼 장터는 그야말로 황지 여인들의 억센 목소리와 역무원의 호각소리에 막을 내린다.

그런 정선선 기차를 타고 산나물을 팔러 온 여인들 간의 고성이 오가는 ‘민둥산역(증산역) 플랫폼은 <가난한 어머니와 가난한 아들>의 시(詩)가 되어 과거로 가는 추억만 남아 있을 뿐이다.

증산역 플랫폼에서/정선선 기차를 기다리며/눈물 훔치는 새/.../손수건을 들어/닦아줘야할 부위까지 상처를 짜내며 서서온 나날/...아침 공간/푸르름에 떨며/일어서려/입술문 해가 된다..../단 하루라도/불러주지 않으면/잃어버렸던/가난한 어머니의 이름을 증산역 플랫폼은 기억하고 있었다/ 언제나 우리들의 찬란한 아침을 짓기위해/생선 두어 마리에 나물보자기를 들고/정선선 기차를 기다리는/ 어머니./장작 굴뚝보다/ 더 안아야 따뜻할/플랫폼 전철주에 기대서서/몇 번이고 탔다가 버린 차표 한 장/...익숙해져 가는 길을 걸으며/뚫어지도록 쨍쨍한 무거운 하늘만 안고 돌아왔다.../저녁이면 섬이 지도록 컴컴한 뒷방/빈 방ㅇ르 지키며/나를 위한 시를 쓴다/ 생각나는/축 처진 엄니의 뒷모습과/집 없이 떠도는 나의 시들을/벽 빨랫줄에 걸며/우리의 매달린 인생을 건너 볼 때/기차 문 밖/철다리 건너 어둑한 우리 집/누군가 전깃불을 켜고 있다. -서정욱의 ‘시 수첩’에서 발췌.

나는 민둥산역 플랫폼에서 그해 봄, 유년의 기억을 지웠다.

그리고 저녁 밥상에 나물대신 올라 온 꽁치 냄새와 지금은 없는 플랫폼 풍경을 파스텔로 쓱쓱 그려 내 책상 앞에 걸어 둔 사진을 떠올리며 플랫폼을 떠났다.

그리고 휘어진 철길을 따라 민둥산 너머 집으로 갔다.

그곳에 도착하자, 나는 체인점 마트에 밀려 문닫은 협동상회와 경북상회 앞의 빨간 우체통 앞에서 가져 온 커피를 따라 마셨다. 바삭 마른 목으로 넘어가는 커피향이 진하다.

잠시 후 철로변을 걸었다. 어릴 적 깎지 발로 뛰던 마을을 통과하는 철길이 짧게 느껴졌다.

철길 끝. 역무원도 없는 <별어곡역> 벤취에 앉아 남은 커피를 마셨다.

17년 전 아무도 찾지 않던 간이역 마을. 그 해 겨울. 마지막 남은 마을 여관을 찾은건 혁명기 시절, 소년의 눈으로 본 혁명을 소설로 그려내고 싶었기 때문이다.

그 때까지만해도 철길 바깥 세상사람들에겐 이 마을에 그런 혁명의 바람이 있었는지도 모르는 이곳에서 나는 첫 장편 소설 ‘내가 먹은 빨간사과에는 일곱난장이가 없었다’를 썼다.

시간이 아까워 추운 방에서 식빵과 커피만으로 한 달 이상을 보내며 촉수를 가진 곤충들의 더듬이처럼 <나쁜 혁명>을 썼다. 혁명은 어린 소년인 나와 나의 어머니에겐 흰 쌀밥대신 보리밥을 주었고, 마을 상수도 공사 노동에 강제로 동원된 우리집에는 수도가 들어오지 않았다.

아침과 자녁이면 펌프로 우물에서 물을 길어 올려 세수를 하고 엄마는 쌀을 씻었다. 상수도의 혜택은 돈을 내야 했기에 수도를 놓을 돈도 수돗세를 낼 형편이 못 되는 우리 집 부엌에 수도를 놓는 건 그림에 떡이었다.

마을 사람들은 내 소설을 통해 간이역은 유명해졌다고 고마워했다.

소설은 내가 이방인이 아닌 그 소설 속의 주인공이었기에 더 현실처럼 느꼈다고 생각한다.

이 간이역은 내가 어릴 적 도시로 나간 아버지가 밤차에 오기를 기다리다 지쳐 돌아가는 아픔이 있고 다시 아버지를 기다리게 하는 기다림의 공간이었다.

그리고 간이역은 내게 혁명기를 겪은 그 슬픈 경험들을 문학으로 만들어 주었다. 나는 아버지의 사업실패로 인해 가난한 소년으로 혁명기를 보낸 별어곡 역에서 쓴 마지막 시, <늙은 간이역-별어곡역 플랫폼에서>를 엄마가 아이에게 동화를 읽어주듯 플랫폼에다 풀어 놓았다.

내가 사는 집 앞에는 아주 오래된 늙은 간이역이 있다./너무 늙어버려/겨우겨우 한쪽 목발로 기대서서/목놓아 사람들을 불러보지만/사람들은 사람들대로/간이역의 기억을 잃어버렸고,/간이역은 간이역대로/사람들의 이름을 잃어버렸다./ 때문에 가을 엽서를 내리던/플랫폼에는 사설우체국아저씨의 빨간 자전거 소리도 끊긴채/간이역 만큼 늙어버린/다음역 이정표만이/허수아비처럼 서서/아주 오래전에 읽던 <가을 동화>를/ 늙은 간이역에게 들려주고 있다./그러면 늙은 간이역은/가늘고/침침해진/눈을 비비며/잃어버렸던 3등칸 비둘기호 사람들을 하나, 둘/연극대본의 등장인물들처럼/손가락으로 세고 있다./그러다 막이 내리면/텅 빈 객석처럼/늙은 간이역은 손님없는 무대가 된다. -‘서정욱의 시수첩’에서 발췌

저녁으로 가는 오후. 마을로 들어오는 소머리집 건널목 건너편 간이역으로 들어오는 기차가 터널을 빠져나오고 있었다.

동화처럼 역무원도 없는 인형의 집 같은 간이역.

세상사람들에게 혁명의 기억은 지워지고 2만3천불 소득을 누리는 꼬마 기차에 탄 관광객들이 손을 흔든다.

“안녕. 행복한 우리집 역.”

나는 기차가 지나간 철로변 플랫폼 흙바닥에 손가락으로 글씨를 썼다.

그리고 다시 봄이 오는 소리를 듣고 있었다. 싱싱한 싹이 올라오는 소리가 손끝에서 두근거린다. 그 소리를 담아 집으로 가는 차에 올랐다.

어둠 속에서 나는 별어곡역 마을. 우리집 대문에 쓴 ‘행복한 우리집’을 다시 꿈꾸며 간이역의 다음 날 아침을 기다렸다.

전체댓글 0