'김용균법'이라는 이름이 붙은 개정 산업안전보건법이 올해 시행됐지만, 법과 제도는 여전히 노동자의 생명과 안전을 보호하지 못한다. 지난 4월 29일에도 이천 한익스프레스 산업재해 참사로 38명의 노동자가 목숨을 잃었다.

반복되는 산재 사망의 바탕에는 기업과 기업주에 대한 미약한 처벌이 있다. 2008년에도 이천에도 비슷한 화재 사고로 40명의 노동자가 사망했지만 원청사인 코리아2000이 받은 벌금은 고작 2000만 원이었다. 아무도 감옥에 가지 않았다.

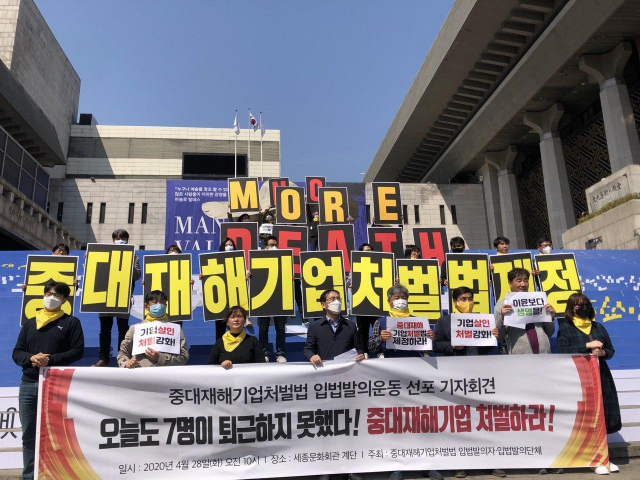

하지만 20대 국회에서 발의된 중대재해기업처벌법은 제대로 된 논의 한 번 거치지 못했다. 우리의 안전을 더 이상 국회에만 맡겨둘 수 없다는 생각에 21대 국회 개원을 앞두고 산재 피해 유가족과 시민사회가 중대재해기업처벌법 제정 운동본부를 발족한다.

<프레시안>은 앞으로 중대재해기업처벌법 제정 운동본부가 보내온 5편의 글을 싣는다. 글에는 중대재해기업처벌법이 필요한 이유에 대한 산재 피해 유가족과 산재 사망 노동자의 동료들의 이야기가 담겨 있다.

2016. 5. 28. PM5:57

4시 58분, 구의역 9-4스크린도어에 장애가 발생했습니다. 그리고 김군이 구의역에 도착한 시간은 5시 52분. 당시 서울메트로와 은성PSD사이에 맺었던 계약(고장접수 1시간 이내 현장출동 하지 않을 경우 페널티 부과)에 6분 남겨둔 상황이었습니다.

다른 직원들은 다른 곳의 장애로 도저히 같이 올 수 없어 페널티를 피하기 위해 김군 혼자 구의역에 올 수 밖에 없었습니다. 그나마도 구의역 조치를 위해 김군에게 주어진 시간은 단 10분, 6시 20분까지 다시 을지로 4가역의 장애조치를 위해 이동해야 했기 때문이었습니다. 김군은 스크린도어 뒤편에서 혼자 수리를 진행할 수밖에 없었고 오후 5시 57분, 달려오던 열차와 스크린도어 사이에 끼어 안타까운 죽음을 맞이하게 되었습니다.

열악한 노동환경, 반복된 죽음

김군이 사망한 이후 가장 먼저 주목받은 것은 당시 가방에 들어있던 컵라면 이었습니다.

"차라리 컵라면이라도 배불리 먹고 가지"라며 울부짖으시던 김군의 어머니의 모습이 아직도 잊히지 않습니다.

최저임금 수준의 월급에 허덕이며 투잡을 뛰어야 했고, 사람은 늘 모자라 2인 1조는 꿈도 꿀 수 없었습니다. 한 시간 내에 조치하지 못하면 페널티를 물어야 하기 때문에 늘 시간에 쫓겨야 했습니다. 그렇게 밥 먹을 시간조차 없어서 가방에 컵라면 넣어 다니며 일해야 했습니다. 그리고 그렇게 목숨 내놓고 일해도 다음 달 계약 만료니 이제 그만 나오라는 이야기를 언제 들을지 몰라 회사에 싫은 소리 한번 낼 수 없었던 게 김군과 동료들의 현실이었습니다.

김군의 죽음이 예견 되었던 이유, 그리고 이미 똑같은 죽음이 두 차례나 있었지만, 또 다시 반복되었던 이유는 바로 '외주 하청업체 비정규직'이었기 때문이었습니다.

김군의 부주의 탓? 시민의 힘으로 밝힌 구조적 문제

당시 서울메트로는 '개인 과실'이라며 김군에게 책임을 전가했습니다. 이미 성수역과 강남역에서 스크린도어를 수리하던 노동자가 사망했을 때에도 그리 했던 전례가 있었습니다.

하지만, 시민들이 가만있지 않았습니다. 김군이 사망한 구의역 9-4 승강장을 중심으로 추모행동을 벌이며 김군의 죽음이 개인의 잘못이 아닌, 정규직이 아닌 외주 하청의 구조적인 문제, 안전보다 이윤을 우선시 하는 사회의 책임이라는 점을 말하기 시작했습니다.

결국, 서울시와 서울메트로는 본인들의 잘못을 인정할 수밖에 없었습니다.

이후 '구의역 진상조사단 시민대책위'가 꾸려지고, 김군의 동료들이 직영전환을 거쳐 정규직전환에 이르게 되는 등 근본적인 변화를 위한 노력들이 진행되었습니다.

구의역 4주기, 변한 것과 변하지 않은 것

사고 이후 김군의 동료들은 재발 방지를 위해 안전업무의 정규직화를 요구 했습니다. 그리고 무기 계약직 직고용을 거쳐 지난 2018년 결국 정규직 전환을 이룰 수 있었습니다.

이와 함께 많은 것이 변했습니다. 비용절감이라는 이유로 2인 1조가 불가능한 인력부족의 현실, 밥 먹을 시간도 없이 바삐 움직여야 했던 근무강도, 죽음을 무릅써야 했던 열차 운행 중 선로측 작업 제도, 사고를 조장하는 각종 설비 등 사고의 원인으로 가장 많이 지적되었던 점들이 개선되었고, 좀 더 안전한 현장이 되었습니다.

무엇보다 '장애처리보다 직원의 안전이 우선인 문화'가 만들어 질 수 있었습니다. 노동자들에게는 작업을 하던 도중 위험하겠다는 생각이 든다면 "주간에는 위험해서 못하겠으니 영업 종료 후 조치하겠다"라며 작업을 거부할 수 있는 권리가 주어진 것입니다. 이런 권리 덕에 '위험하면 하지 마'라는 분위기가 현장에 자리 잡을 수 있었습니다.

하지만 한편으론 구의역 사고가 4년이 지났지만 사회는 여전히 교훈을 찾기는커녕 변한 게 하나 없다는 생각도 듭니다. 4년 전 "열심히 일했을 뿐인 내 아들이 무슨 죄냐", "다시는 이런 일이 반복되지 않게 해 달라"고 김군의 어머니가 절규하셨던 그 외침을 김용균님의 어머니께서 똑같이 외치고 계신 현실을 2018년 겨울 내내 지켜봐야 했습니다.

"누군가의 담뱃불이나 용접 작업 때문이 아니다"라며 진상규명과 책임자 처벌을 외치는 한익스프레스 산재사고 유족들, 김용균님과 너무도 흡사한 죽음을 맞이한 삼표 시멘트의 비정규직 노동자…. 여전히 대한민국 사회는 곳곳이 구의역입니다.

다시는 제2의 김군이 없기를 바라며

2013년 성수역과 2015년 강남역 사고 당시 서울메트로는 그 책임을 하청업체와 해당 노동자의 과실로 떠넘기고 빠져나갔습니다. 그 결과가 세 번째 사고와 김군의 죽음이었습니다.

아무리 환경이 열악해도 안전 대책을 마련할 비용보다 벌금이 싸게 먹히고, 노동자의 목숨보다 솜방망이 처벌이 가벼운 한, 김군과 같은 죽음은 반복될 수밖에 없습니다. 꼬리 자르기 식으로 처벌하는 현실이 바뀌지 않는 한 구의역과 같은 참사는 계속될 수밖에 없습니다.

생명과 안전이 이윤보다 우선시 되는 사회, 노동자가 안전하게 일 할 수 있는 세상이 무엇보다 먼저 실현 되어야 합니다. 그 출발은 '중대재해기업처벌법'의 제정입니다.

'노동자가 일하다 다치면 사장이 형사 처벌을 받는다', '노동자가 사망하면 그 기업은 망한다'는 정도의 제제가 있어야 사고를 필연적으로 유발하는 현 구조의 문제를 바꿀 수 있습니다.

늦어도 너무 늦었습니다. 21대 국회에서 '중대재해기업처벌법'이 반드시 입법되기를 바랍니다.

구의역 4주기를 맞아 더 이상 김군과 같은 일이 벌어지지 않는 사회가 되기를 바랍니다.

제2의 김군이 없는 세상을 위해 김군의 동료들도 함께 하겠습니다.

이 연재는 <미디어오늘>, <민중의 소리>, <오마이뉴스>, <참세상>에도 공동 게재됩니다.

전체댓글 0