역사란 단순히 과거의 사실들이 나열된 것이 아니라, 과거의 기억과 그것을 어떻게 기록했는가의 결과물이다. 그래서 기억되지 않고, (어떤 형태로든) 기록되지 않은 과거는 역사로 남을 수 없다. 이 과정에서 수많은 과거가 망각되거나, 아예 기록되지 못한 채 사라지기도 한다. 또한 기억은 결코 단일하지 않다. '추억은 다르게 적힌다'는 노랫말처럼, 기억은 사람마다, 시대마다, 관점에 따라 다르게 기록된다. 그렇기에 역사는 객관적인 사실이 아니라, 끊임없이 다시 쓰이고 재해석되는 이야기다.

게임의 역사도 마찬가지다. 몇 년도에 어떤 게임을 누가 개발했는지, 언제 출시되었는지, 얼마나 팔렸는지 등과 같은 객관적 데이터는 있겠지만, 게임의 역사는 그러한 데이터들의 총합에 그치지 않는다. 이러한 데이터들이 다양한 관점과 해석, 그리고 사회적 맥락에 따라 나름의 이야기로 엮일 때, 비로소 생생한 게임의 역사가 된다.

이러한 관점에서 볼 때, 게임사 연구는 상대적으로 미진한 편이었다. 일단 게임의 역사라는 주제 자체가 주류 학계의 관심사에 해당하지 않았다. 게임 역사에 대한 학술서가 등장하기 시작한 것이 2010년 전후였으므로, 게임사 연구의 역사는 이제 막 십여 년을 넘긴 참이다.

물론 게임 역사 그 자체에 대한 관심은 그 이전부터 존재했다. 일반적으로 역사적 서술의 대상으로 게임을 다룬 것은 1980년대 북미에서 게임이나 PC 등을 다루는 잡지에서 간헐적으로 작성되던 시리즈가 처음이었다고 알려져 있다. 비디오게임 시대를 열었던 <퐁>의 출시가 1972년이었으니 그로부터 대략 십년 지난 시점에 그 역사에 처음 관심을 보인 셈이다. 그 저자들은 게임에 대한 열정이 가득한 게임 애호가들이었던 것으로 보인다. 1983년에는 비록 아동 대상이긴 했지만 (아마도) 북미 최초의 게임 역사서인 <Screen Play: The Story of Videogames>가 출간되기도 했다.

이후 한동안 별 움직임이 없다가 근 십 년만인 1994년에 성인 독자를 대상으로 하는 <Phoenix: The Fall and Rise of Home Videogames>가 출간된다. 이 책은 업계 주요 인물과의 인터뷰 및 실증적 데이터를 꼼꼼하게 취재한 최초의 본격 게임역사서라는 평가를 받고 있는데, 첫 출판은 적당한 출판사를 구할 수 없어 자비 출판을 했다 하니 당시까지 게임의 역사가 그리 주목받는 주제가 아니었음은 분명해 보인다. (이 시기 게임 자체에 대한 관심은 - 대체로 부정적인 것이긴 해도 - 매우 뜨거웠다. 예를 들어 <모탈컴뱃(Mortal Combat)>, <나이트트랩(Night Trap)> 등의 선정적이고 폭력적인 게임이 사회문제로 비화되면서 ESRB(Entertainment Software Rating Board, 북미의 게임물등급심의 기관)가 창립된 것이 바로 1994년의 일이었다.)

게임 역사에 대한 저술이 본격적으로 등장하는 것은 2000년경부터다. <The Ultimate History of Video Games(2001)>나 <High Score! The Illustrated History of Electronic Games(2003)> 같은 책들이 출간되면서 게임 역사에 대한 기본적인 인식을 형성했다. 이 책들은 국내에도 각각 <게임의 시대>, <게임의 역사: 아타리에서 블리자드까지>로 번역, 출간되어 <테니스 포 투(Tennis for two)>, <스페이스워!(Spacewar!)> 같은 원형적 게임이라든가 북미 게임산업의 포문을 연 <퐁(Pong)>의 등장과 이를 둘러싼 맥락 같은 것들을 소개하면서 국내에서도 게임의 역사를 알리는 계기가 되었다.

이와 같은 저서들의 출간으로 게임사에 대한 기본적인 인식과 관심은 생겼으나, 기술과 산업 측면에 주로 초점을 맞춰 비슷비슷한 내용으로 게임 역사를 소개한다는 점에서 한계가 있었다. 특히 북미와 일본 중심의 역사 서술이 두드러진다. 물론 이들 지역이 게임 산업을 주도한 것은 명백하지만, 동시에 세계 곳곳의 지역들 또한 나름의 방식으로 게임 산업과 문화를 형성하고 있었다는 점에서 한계가 뚜렷하다. 예컨대, 냉전이 한창이던 시절 자본주의 서방세계에서 <스페이스 인베이더(Space Invader)>나 <슈퍼마리오(Super Mario Bros.)> 같은 게임이 세상을 휩쓸고 있었을 때, 그 반대편에서는 과연 아무 일도 없었을까?

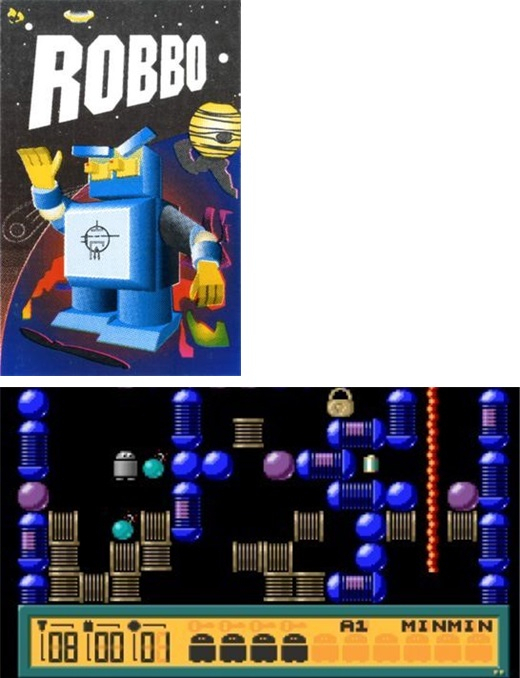

사실 당시 소련을 위시한 동구권의 해커들은 서방의 최신 인기게임이나 콘솔을 복제, 해킹, 리버스 엔지니어링을 통해 자신들의 방식으로 플레이할 수 있도록 열심히 전유했다. (어떤 게임을 전유한 것인지는 모르겠으나, 일반적인 미국식 설정을 뒤집어서 소련의 장교가 람보를 해치우는 내용의 게임도 있다고 한다.)

서구의 대중문화 수입은 엄격히 금지되어 있었기 때문에 동구권에서는 알음알음 유입된 게임을 자신들의 사정에 맞게 수정 및 개조하는 과정에서 게임을 직접 만들고 개조하는 DIY 문화가 확산되는 바탕이 형성됐다. 그 유산 위에서 탄생한 것이 바로 <위쳐(The Wicher)> 시리즈를 만든 폴란드 개발사 CD Projekt 같은 업체다. 남미 또한 당시 경제 위기나 외화 부족 문제로 인한 최신 게임의 정식 수입과 유통이 어려웠던 환경 속에서 복제와 개조에 기반한 자체적인 생태계가 꾸려진 지역이었다. 이러한 가운데 브라질의 테크 토이(Tec Toy)라는 업체는 80년대 말부터 세가로부터 라이선스를 받아 브라질 현지에서 생산과 유통을 담당하였는데, 경쟁사인 닌텐도의 정식 수입이 어려운 상황에서 세가가 이 권역에서 크게 성공하는 바탕이 되었다. 그 성공의 여파는 매우 강력하고도 길어서, 2001년에 콘솔 사업에서 손을 뗀 세가의 콘솔이 2010년대까지도 브라질에서는 다양하게 리다자인되어 출시되었을 정도다.

생각해보면 한국의 게임사도 북미와 일본 중심의 보편적(?) 게임사와는 매우 다르다. 예를 들어 1990년대 말 온라인게임이 빠르게 부상할 수 있었던 바탕에는, 과거사 문제로 인해 일본의 대중문화가 금지되어있던 가운데 당시 글로벌한 성공을 거두었던 닌텐도나 세가의 콘솔이 한국에 제대로 들어오지 못한 것, 그리하여 콘솔이라는 지배적 플랫폼이 형성되지 못했던 상황이 깔려 있다(물론 그러한 가운데서도 일본 게임이 한국 게임산업과 문화에 강력한 영향을 끼친 것도 엄연한 사실이다).

이처럼 게임의 역사는 일부 국가가 주도한 산업 및 기술 발전을 넘어, 복합적이고 다층적으로 연결되어있는 글로벌 정치, 경제, 사회, 문화적 상호작용 속에서 각 국가, 지역, 문화권을 가로지르며 형성되어왔다. 이에 최근 몇 년간 북미와 일본 중심의 게임사에서 벗어난 '지역 게임사(local gaming history)' 연구가 꽤 활성화되고 있다. 냉전이 한창이던 시절 서구의 최신 자본주의 산물을 암암리에 접한 소련의 해커들이 해킹과 리버스엔지니어링으로 그것을 전유한 다음 동구권으로 확산시켰고, 이러한 활동들이 당시 냉엄했던 철의 장막에 틈을 내어 자본주의 세계의 맛을 볼 수 있는 일종의 창이 되었다는 이야기, 흥미진진하지 않은가.

한편 지역에 대한 관심과 함께, 이전까지 알게 모르게 배제되어왔던 다양한 '주변부'의 것들이 게임사 영역에 들어오기 시작했다. 사실 게임 역사는 꽤 오랫동안 백인 남성과 미국 출신 개발자 등 중심의 단일 창세 신화처럼 기술되어왔다. 게임 역사에 익숙한 독자라면 스티브 러셀(Steve Russell), 랄프 베어(Ralph Baer), 놀런 부쉬넬(Nolan Bushnell) 등 비디오게임 산업 초기를 이끈 인물들로 시작하는 게임산업 창세기가 익숙할 것이다.

그러나 연구가 진척되면서 여성, 흑인, 성소수자 등 그간 가려졌던 다양한 정체성을 지닌 인물들이 게임사 초창기부터 활약했음이 밝혀지고 있다. 예를 들어 여성으로서 1964년 IBM과 뉴욕 교육위원회와의 협업으로 세계 최초의 텍스트 기반 전략 시뮬레이션 게임 <The Sumerian Game>을 기획함으로써 게임에 스토리텔링을 도입한 최초의 인물인 메이블 애디스(Mabel Addis)가 있고, 1970년대에 정식 직원이 아닌 독립계약자로서 RCA Studio II 콘솔용 게임을 개발했던 조이스 바이스베커(Joyce Weisbecker)는 최초의 인디게임 개발자(인 여성으)로서 인정받고 있다. 흑인으로서 콘솔산업에서 최초로 교환식 카트리지 시스템을 선보인 페어차일드의 채널 F(Channel F)의 개발을 주도했던 제럴드 제리 로손(Gerard Jerry Lawson) 또한 이러한 맥락에서 중요한 인물이다. 이와 같은 사례들은 게임사가 일부 소수의 인물들을 중심으로 하는 단일 창세기가 아닌, 각기 다른 배경과 정체성을 지닌 다양한 인물들이 참여한 다중적 역사임을 보여준다.

다른 한편으로 게임 역사에 대한 관심이 증가하면서 그 역사적 자료들을 어떻게 수집하고 보관하고 기록할 것인지, 즉 '아카이빙'의 문제가 또 다른 화두로 떠오르고 있다. 하지만 게임이라는 매체의 특수성으로 인해 물리적, 디지털 자료 모두 보존과 기록이 쉽지 않은 상황이다. 지금은 사용되지 않는 플로피 디스크나 CD 등에 담긴 콘텐츠들이 소실되고 있고, 남아있다 하더라도 그 매체를 작동시킬 수 있는 하드웨어가 사라진 경우도 있다. 에뮬레이터가 있긴 하지만, 에뮬레이터 자체가 원본을 변형/수정한 것인데다 원래의 하드웨어 환경에서 구동되는 것은 아니기 때문에 완벽한 복원 또는 기록이라 하기는 어렵다. 뿐만 아니라 저작권 문제로 인해 자유로운 수정, 배포, 열람 등도 쉽지 않은 상황이다.

비록 어려움만 산적한 상황처럼 보이지만, 이 모든 한계에도 불구하고 게임 잡지나 게임 패키지의 설명문, 광고, 개발자 노트, 관련자 인터뷰, 나아가 게이머 커뮤니티의 게시글 등의 다양한 간접 사료 발굴이 이루어지면서 게임 아카이빙 작업의 한 축을 형성하고 있다. 1960~70년대 산업의 초창기서부터 참여했던 인물들이 노년기에 이르게 된 시점에 구술 인터뷰 작업 또한 새롭게 활성화되고 있다. 실제로 게임을 개발하고 경험했던 사람들의 생생한 목소리와 현장 커뮤니티의 집단적 기억은 공식 기록에서는 드러나지 않는 맥락과 경험을 보완해 줄 수 있다는 점에서 사료가 넉넉하지 못한 게임 역사 연구에 있어 중요한 역할을 수행할 것이다.

이처럼 비록 짧은 역사의 게임 역사 연구지만 다양한 분야와 주체의 참여로 점차 풍요로워지고 있다. 게임사 연구를 위해 조직된 국제적인 게임 역사 연구 학회(https://www.history-of-games.com/)도 매년 성황리에 개최되고 있어, 세계 각지의 연구자, 콜렉터, 큐레이터, 팬들이 경험과 성과를 공유하며 새로운 지평을 만들어가고 있다(참고로 올해는 9월초에 열린다!). 게임 역사서를 자비로 출판해야 했던 시대와 비교하면 그야말로 격세지감이다(참고로 최초의 본격 게임역사서 <Phoenix: The Fall and Rise of Home Videogames>를 출간했던 작가 리어날드 허먼(Leonard Herman)는 최근까지도 업데이트판을 꾸준히 내고 있다. 물론 이제는 자비로 출판하지 않는다).

게임 역사에 대한 관심은 게임 자체에 대한 애정에서 시작됐고, 점차 사회, 문화, 경제적으로 게임의 영향력이 확장되면서 '게임이란 무엇인가'를 이해하는 연구로 이어졌다. 이제는 '게임을 어떻게 해석하고 기억할 것인가'를 묻는 시대로 접어들고 있는 것 같다. 더 이상 하나의 '단일한 서사'가 아닌, 다양한 관점과 경험이 어우러져 끊임없이 재창조되는 '다중의 서사들'로서 게임사 작업이 나아가고 있기 때문이다. 그렇다면 이 시점 우리에게 주어진 과제란, 저마다의 목소리와 시선이 담겨있는 다중의 서사들을 발굴하고, 기록하고, 보존하는 것, 그리하여 궁극적으로는 보다 풍부한 이야기들을 후속세대에게 전달하는 것이 아닐까? 단순한 사실의 나열이나 기록의 전달이 아닌, 게임에 대한 다양한 경험과 기억, 목소리들이 교차하며 쌓아올린 다중적 역사는 우리의 세상과 시대, 그리고 우리 자신에 대한 깊은 성찰 그 자체이자 후세에 전할 소중한 문화적 유산이 될 것이다.

전체댓글 0