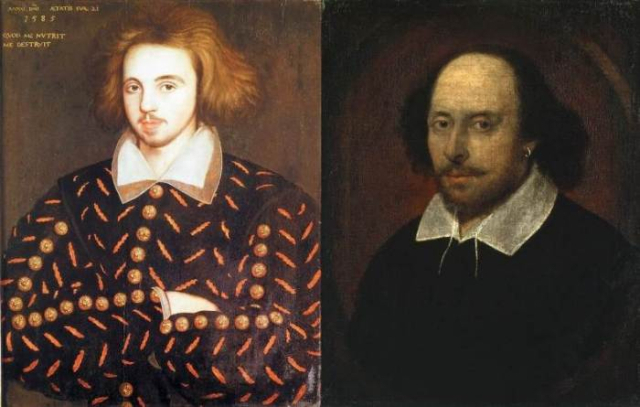

세상에는 참으로 기이한 주장들이 많다. 지구가 평평하다거나, 달 착륙이 조작이라거나, 엘비스 프레슬리(Elvis Presley, 1935-1977)가 사실은 살아있다거나. 그리고 그 절정에는 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)가 사실은 가짜이고 진짜 작가는 크리스토퍼 말로(Christopher Marlowe, 1564-1593)였다는 주장이 자리 잡고 있다.

이 주장을 처음 들었을 때의 기분이란, 마치 "사실 김치는 중국음식이었다"든가 "훈민정음은 몽골문자에서 베낀 것"이라는 말을 들었을 때와 비슷했다. 어이없으면서도 한편으론 "어? 정말?"이라는 의문이 스멀스멀 올라오는, 그런 묘한 기분 말이다. 하지만 찬찬히 들여다보니 이건 추리소설보다도 더 황당무계한 이야기였다.

말로가 죽지 않았다고? 이게 무슨 좀비영화야

이 기상천외한 이론의 핵심은 이렇다. 말로가 1593년 5월 30일 영국 뎃퍼드의 한 선술집에서 잉럼 프레이저(Ingram Frizer, ?-?)와의 싸움 중 눈 위쪽을 칼에 찔려 즉사했다는 것은 모두 거짓이고, 사실은 정부 첩보원이던 그가 신분을 숨기고 살아남아 셰익스피어라는 가명으로 작품을 썼다는 것이다.

이쯤 되면 007 영화 시나리오보다 더 드라마틱하다. 제임스 본드도 울고 갈 정도의 스토리텔링이 아닌가. 말로가 엘리자베스 1세(Elizabeth I, 1533-1603)의 비밀경찰 프랜시스 월싱엄(Francis Walsingham, 1532-1590) 휘하에서 첩보활동을 했다는 것은 사실이다. 하지만 그가 죽음을 가장하고 새로운 정체성으로 살아갔다는 것은 완전히 다른 차원의 이야기다.

하지만 잠깐, 이 이론에는 치명적인 허점이 있다. 말로와 셰익스피어는 같은 해인 1564년에 태어났다. 말로는 2월에, 셰익스피어는 4월에 말이다. 그러니까 말로가 셰익스피어 행세를 하려면 자기보다 두 달 어린 동갑내기 행세를 해야 한다는 뜻이다. 이건 마치 "사실 나는 내가 아니라 우리 반 짝꿍이었다"라고 주장하는 것과 같다. 철학적으로는 흥미로울지 모르겠지만, 현실적으로는 좀 많이 억지스럽다.

런던은 좁다, 너무 좁아

더욱 가관인 것은 당시 런던 연극계의 규모다. 지금의 강남구 정도밖에 안 되는 런던에서 말로와 셰익스피어는 같은 업계에서 일했다. 말로는 이미 『파우스트 박사의 비극적 역사(The Tragical History of Doctor Faustus)』(1592)와 『몰타의 유대인(The Jew of Malta)』(1589-1590) 등으로 명성을 얻고 있었고, 셰익스피어는 배우이자 신진 극작가로 활동하고 있었다.

이런 상황에서 말로가 갑자기 죽음을 가장하고 셰익스피어로 변신했다면, 주변 사람들이 눈치채지 못했을 리가 없다. 특히 셰익스피어와 함께 일하던 왕실극단(Lord Chamberlain's Men, 후에 King's Men) 동료들은 어떻게 설명할 것인가? "어? 윌리엄, 갑자기 문체가 말로 스타일로 바뀌었네?" 이런 대화가 오갔을까?

문학적 DNA 감정, 그 어설픈 결과들

말로 대필설 지지자들은 두 작가의 작품에서 유사한 주제의식과 문체를 발견했다고 주장한다. 둘 다 권력의 부패를 다뤘고, 비극적 영웅을 그렸으며, 화려한 시어를 구사했다는 것이다. 또한 고전문학에 대한 깊은 지식을 보여준다는 점도 공통점으로 든다.

하지만 이런 식으로 따지면 같은 시대를 살던 문인들은 모두 한 사람이 썼다고 해야 할 판이다. 당시는 르네상스 시대였고, 고전 부활이 시대정신이었다. 오비디우스(Ovid, 기원전 43-기원후 17/18)의 『변신 이야기』나 플루타르크(Plutarch, 46-120)의 『영웅전』은 당시 지식인이라면 누구나 읽는 필독서였다.

조선시대로 치면 김삿갓(金笠, 1807-1863)이 사실은 추사 김정희(金正喜, 1786-1856)의 가명이었다고 주장하는 것과 비슷하다. "둘 다 한문에 능통했고, 붓글씨를 잘 썼으며, 풍자를 즐겼으니 같은 사람이다!" 이런 논리라면 우리나라 문학사는 하루아침에 몇 명으로 압축될 것이다. 정약용(丁若鏞, 1762-1836)도 김정희, 김삿갓도 사실은 한 사람이었다는 식으로 말이다.

셰익스피어는 정말 무식했을까? 학력지상주의의 함정

대필설의 또 다른 핵심근거는 셰익스피어의 출신성분이다. 스트랫퍼드어폰에이번의 전당포업자이자 장갑 제조업자인 존 셰익스피어(John Shakespeare, 1531-1601)의 아들로, 옥스퍼드나 케임브리지 같은 명문대학은커녕 문법학교도 제대로 졸업했는지 불분명한 그가 어떻게 그런 박식한 작품을 썼느냐는 것이다.

이는 전형적인 학력 만능주의적 편견이다. 마치 "서울대 안 나온 사람이 어떻게 노벨문학상을 탈 수 있겠어?"라고 묻는 것과 같다. 하지만 역사를 보면 정규교육을 받지 못한 천재들이 얼마나 많은가.

우리나라만 해도 허균(許筠, 1569-1618)은 서얼 출신으로 과거급제도 못했지만 『홍길동전』이라는 불멸의 작품을 남겼다. 박지원(朴趾源, 1737-1805)도 정규 관료 과정을 밟지 않았지만 『열하일기』로 조선문학의 새 지평을 열었다. 현대로 와서는 SKY대 출신이 아닌 박경리(朴景利, 1926-2008)와 조세희(趙世熙, 1942-2022) 같은 작가들도 한국문학의 거봉이 되지 않았던가.

셰익스피어 역시 런던이라는 문화의 용광로에서 온갖 계층의 사람들과 어울리며 살아있는 교육을 받았을 것이다. 궁정 귀족들부터 선술집 취객들까지, 그가 만난 모든 사람들이 그의 스승이었을 것이다. 대학에서 배우는 지식보다 생생한 현실 경험이 때로는 더 값진 법이다.

증거? 그런 건 없다. 오직 상상력뿐

무엇보다 말로 대필설에는 결정적 증거가 없다. 있는 것이라고는 추측과 상상, 그리고 "만약에"라는 가정뿐이다. 말로가 죽지 않았다는 증거도, 그가 런던에서 셰익스피어로 변신해 살았다는 증거도, 그가 셰익스피어 작품을 썼다는 증거도 전혀 없다.

반면 셰익스피어가 실존 인물이었고 그가 작품을 썼다는 증거는 차고 넘친다. 동시대인들의 증언, 출판기록, 법정문서, 세금기록까지 모든 것이 셰익스피어의 실존을 증명한다. 벤 존슨(Ben Jonson, 1572-1637)은 셰익스피어를 "시대의 영혼"이라고 추켜세웠고, 극단 동료들은 그를 "부드러운 셰익스피어"라고 불렀다.

특히 1623년 출간된 『제1절판(First Folio)』에는 동료 배우들인 존 헤밍스(John Heminges, 1566-1630)와 헨리 컨델(Henry Condell, 1576-1627)이 쓴 서문이 있는데, 여기서 그들은 셰익스피어를 "우리의 친구이자 동료"라고 명시하고 있다. 이들이 30년 넘게 말로의 가면을 쓴 가짜 셰익스피어와 함께 일했다는 것인가?

한국식으로 비유해보자면

이 상황을 한국문학으로 비유해보자. 만약 누군가가 "사실 박경리(朴景利, 1926-2008)의 『토지』는 김유정(金裕貞, 1908-1937)이 썼다"고 주장한다면 어떨까? "둘 다 농촌을 배경으로 한 작품을 썼고, 토속적인 언어를 구사했으니 같은 사람이다!" 하지만 김유정은 1937년에 이미 세상을 떠났고, 『토지』는 1969년부터 연재를 시작했다. 말이 안 되는 소리다.

말로 대필설도 마찬가지다. 말로는 1593년에 죽었고, 셰익스피어의 대표작들은 대부분 그 이후에 쓰여 졌다. 『햄릿』(1600-1601), 『오셀로』(1603), 『리어왕』(1605-1606), 『맥베스』(1606) 모두 말로 사후 작품들이다. 죽은 자가 어떻게 작품을 쓸 수 있단 말인가?

셰익스피어는 셰익스피어, 말로는 말로다

결국 이 모든 논란의 핵심은 간단하다. 셰익스피어는 셰익스피어였고, 말로는 말로였다. 둘 다 각자의 방식으로 훌륭한 작품을 남긴 위대한 작가들이다. 굳이 한 명을 다른 한 명으로 바꿔치기할 이유도, 근거도 없다.

말로는 『파우스트 박사』로 충분히 불멸의 명성을 얻었다. 29세의 나이로 요절한 것은 안타깝지만, 그 짧은 생애 동안 남긴 작품들만으로도 영문학사에 큰 족적을 남겼다. 굳이 셰익스피어의 것까지 가져갈 필요가 있을까?

다만 이런 황당무계한 이론들이 나오는 것 자체가 셰익스피어 작품의 위대함을 역설적으로 증명하는 것일지도 모른다. 워낙 뛰어나서 "이게 정말 한 사람이 쓴 게 맞나?" 싶을 정도니까 말이다. 하지만 천재는 원래 그런 법이다. 이해할 수 없을 정도로 뛰어나서 천재인 것이다.

그러니 이제 그만 음모론은 접어두고, 『햄릿』의 "사느냐 죽느냐, 그것이 문제로다"나 『로미오와 줄리엣』의 "장미를 다른 이름으로 불러도 향기는 그대로"라는 명대사를 다시 음미해보는 게 어떨까. 누가 썼든 상관없이, 좋은 건 좋은 거 아닌가. 셰익스피어든 말로든, 중요한 것은 그 작품들이 400년이 지난 지금도 우리의 가슴을 뛰게 한다는 사실이다.

전체댓글 0