초콜릿을 먹으면서 사회개혁을 생각하는 사람이 얼마나 될까? 19세기 영국 사람들도 마찬가지였다. 그들에게 초콜릿은 귀족들이나 즐기는 사치품이었고, 공장 노동자들은 하루 14시간씩 일하며 쥐가 들끓는 빈민굴에서 살았다. 그런데 한 남자가 나타나 이렇게 말했다.

"초콜릿을 만들면서 동시에 사람답게 살 수 있는 세상을 만들 수 있다고요."

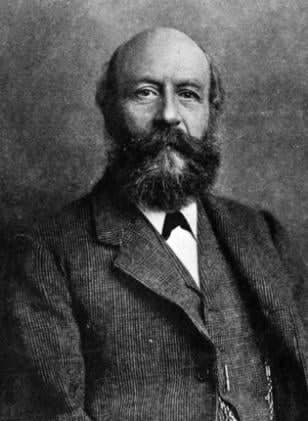

그가 바로 존 캐드버리(John Cadbury, 1801-1889)다.

대학에도 못 가는 종교인이 사업가가 된 사연

존 캐드버리는 1801년 버밍엄의 부유한 퀘이커교도 집안에서 태어났다. 퀘이커교도? 평화주의를 신봉하고, 사회정의를 외치고, 모든 인간은 평등하다고 믿는 사람들이다. 멋지게 들리지만, 당시 영국에서는 골치 아픈 이단아들이었다.

문제는 여기서 시작된다. 19세기 초 영국에서 퀘이커 교도는 제도적으로 대학 입학이 허락되지 않았다. ‘모든 사람이 평등하다’고 믿는 그들이 당시 대학 입학 시 요구되는 왕에 대한 충성맹세를 거부했기 때문이었다.

그래서 의사나 변호사 같은 전문직? 꿈도 꾸지 마라. 군인? 평화주의자가 총을 들 리 없다. 그래서 많은 퀘이커 교도들이 사업으로 눈을 돌렸다. 차별받는 소수자가 살아남으려면 돈을 벌어야 한다는, 어쩌면 씁쓸한 현실이었다.

1818년 17살의 존은 리즈에서 차 상인 밑에서 견습생 생활을 시작했다. 6년 뒤인 1824년, 그는 버밍엄의 불가 93번지에 작은 식료품 가게를 열었다. 차와 커피를 팔았는데, 여기에 초콜릿 음료를 추가했다. 당시 초콜릿은 액체로 마시는 것이었고, 부자들이나 즐기는 귀족 음료였다.

술 대신 초콜릿을: 금주 운동가의 달콤한 전략

존 캐드버리는 단순한 장사꾼이 아니었다. 그는 노동자권리, 환경 및 산업개혁, 금주운동, 동물복지 운동에 참여한 사회운동가였다. 특히 금주운동에 열정적이었다. 왜? 당시 영국 노동자들은 술에 찌들어 살았다. 물은 오염되어 마실 수 없었고, 차는 너무 비쌌으며, 술은 싸고 어디서나 구할 수 있었다. 그 결과? 알코올 중독, 가정폭력, 빈곤의 악순환이었다.

존의 해결책은 독특했다. "술 마시지 마세요!"라고 외치는 대신, 대안을 제시했다. "이 달콤한 초콜릿 음료를 드세요." 설교보다는 선택지를 주는 전략이었다. 지금 생각하면 당연해 보이지만, 당시로서는 혁명적이었다.

가족회사의 탄생과 위기

사업은 번창했다. 형제인 벤저민(Benjamin Cadbury, 생몰년도 미상)과 함께 회사를 키웠고, 나중에는 아들들인 리처드(Richard Cadbury, 1835-1899)와 조지(George Cadbury, 1839-1922)가 사업을 물려받았다.

하지만 성공의 길은 순탄치 않았다. 첫 번째 부인 프리실라(Priscilla Ann Dymond, 1799-1828)가 일찍 세상을 떠났고, 두 번째 부인 캔디아(Candia Barrow, 1805-1855)와의 사이에서 일곱 자녀를 두었다. 가정의 슬픔 속에서도 사업을 이어가야 했다.

진짜 혁명은 본빌에서 시작되었다

존의 진정한 유산은 그의 아들들, 특히 아들 조지가 만들어낸 본빌(Bournville) 마을이다. 본빌은 19세기 모범 마을로, 퀘이커 교도인 캐드버리 가문이 초콜릿 공장 노동자들을 위해 세운 '정원이 있는 마을'이었다.

당시 영국 공장지대는 지옥이었다. 매연, 오물, 질병, 빈곤이 가득한 곳. 노동자들은 좁은 쪽방에서 여러 가족이 함께 살았다. 하지만 캐드버리 형제는 이렇게 물었다. "왜 공장지역이 더럽고 우울해야 하는가?"

본빌 마을은 달랐다. 넓은 정원이 딸린 집, 학교, 병원, 공원, 수영장까지 있었다. 그리고 한 가지 독특한 규칙: 술 판매 금지. 퀘이커 교도답게 철저했다.

자본가인가, 개혁가인가

여기서 흥미로운 질문이 생긴다. 캐드버리는 선한 자본가였을까, 아니면 영리한 사업가였을까?

노동자 복지에 투자한 것은 분명 진보적이었다. 하지만 동시에 건강한 노동자가 생산성도 높다는 것을 알았을 것이다. 술 판매를 금지한 것은 도덕적 신념이었을까, 아니면 월요병에 시달리는 숙취 노동자를 줄이려는 계산이었을까?

아마도 둘 다였을 것이다. 그리고 그게 뭐가 문제인가? 선의와 실리가 만나는 지점에서 진정한 변화가 일어난다. 캐드버리는 "착한 일 하면 망한다"는 속설을 깨뜨린 선구자였다.

초콜릿 제국의 그림자

물론 캐드버리 가문도 완벽하지 않았다. 20세기 초, 캐드버리 초콜릿의 원료인 카카오가 서아프리카의 노예 노동으로 생산된다는 의혹이 제기되었다. 영국에서는 모범 마을을 만들면서, 아프리카에서는 착취가 일어나고 있었던 것이다.

이는 당시, 그리고 지금까지도 계속되는 국제 자본주의의 모순이다. 본국에서는 진보적이면서 식민지에서는 착취하는 이중 잣대. 캐드버리 가문은 이 문제를 해결하려 노력했지만, 근본적인 모순은 쉽게 사라지지 않았다.

우리에게 남긴 것

존 캐드버리는 1889년 88세로 세상을 떠났다. 그가 작은 가게에서 시작한 사업은 세계적인 초콜릿 제국이 되었고, 그가 꿈꾼 사회개혁의 정신은 영국 복지제도의 밑바탕이 되었다.

오늘날 우리가 캐드버리 초콜릿을 먹을 때, 그 달콤함 뒤에는 한 퀘이커 교도의 단호한 믿음이 있다. 이윤과 정의가 공존할 수 있다는 믿음, 사업가도 세상을 바꿀 수 있다는 믿음, 초콜릿 하나에도 철학을 담을 수 있다는 믿음.

차별받는 소수자에서 시작해 사회를 변화시킨 한 남자. 대학도 못 간 사람이 교육의 중요성을 알았고, 술을 팔 수 없어서 초콜릿을 팔았으며, 이단으로 몰려서 오히려 더 인간적인 자본주의를 만들었다.

역설적이지만, 그게 바로 역사의 매력이다. 그리고 때로는 세상을 바꾸는 데 거창한 혁명보다 달콤한 초콜릿 한 조각이면 충분하다는 교훈. 물론 그 초콜릿에 진심이 담겨 있어야 한다는 전제 하에.

초콜릿을 먹으며 세상을 생각하는 것, 그것이 존 캐드버리가 우리에게 남긴 가장 달콤한 유산이 아닐까.

전체댓글 0