20년이 넘는 시간 동안 우리 고미술에 내재되어 있는 오래된 아름다움을 찾아가는 나의 여정은 지금도 쉼 없이 계속되고 있지만, 무엇엔가 가로막혀 답답해지면 늘 찾아가는 곳이 있었으니, 그것은 고유섭이라는 넉넉하고도 아늑한 품이었다.

|

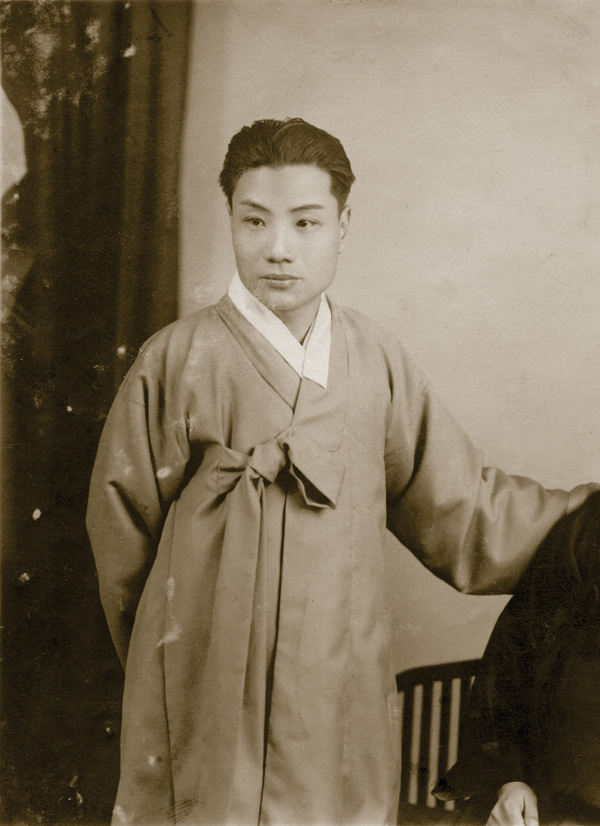

| ▲ 청년 시절의 우현 고유섭. 그는 일제하 열악한 연구 환경에서 한국미술에 대한 깊은 애정과 통찰력, 열정과 사명감으로 불모지였던 한국미술사학의 기초를 닦은 외로운 선각자였다. ⓒ한길아트 |

고유섭의 한국미론(韓國美論)

고유섭은 한국미술의 특징을 규정하고 그 전승문제를 다루면서 "신앙과 삶과 미술이 분리되어 있지 않다"고 하는, 즉 '생활 자체의 본연적 양식화'라는 점에서 민예적인 성격을 갖는다고 정리한다. 또 고유섭은 우리 미술문화의 특징으로서 시공을 초월해 공통으로 나타나는 풍부한 상상력과 뛰어난 구성력을 들고 있다. 풍부한 상상력은 창조의 첫째 요건이며, 뛰어난 구성력은 상상력을 구체화하고 형태화하기 위한 필수요건이다. 그는 불국사의 건축 평면, 신라 석탑, 한옥의 창호, 조선 목공예의 구조 등에 그러한 특징이 잘 구현되고 있다고 보았다.

고유섭의 논의를 따르면, 그러한 성격들을 바탕으로 하는 한국미술의 핵심적 조형원리는 '무기교적 기교(技巧)' '무계획적 계획(計劃)'이다. 기교와 계획의 독자성, 엄격함, 특수성이 자각되어 있지 않기 때문에 정치한 맛, 정돈된 맛이 부족하나, 질박 순후한 맛과 순진한 맛이 뛰어나며 구수한 맛과 생동감이 표출된다. 무기교의 기교, 무계획의 계획은 자연에 순응하는 심리인 무욕과 무관심을 바탕으로 한다. 손가는 대로의 제작이다. 나는 이 대목에서 늘 우리 미술이 일본 미술의 인공미나 중국 미술의 과장미와는 달리 자연스럽게 표출되는 자유로움과 여유가 그 본질임을 생각하고 확인하는 데 많은 시간을 보내곤 했다.

이에 더하여 고유섭은 '비정제성'(非整齊性), '비균제성'(非均齊性)이란 구체적 특성을 지적하면서 "이곳에 형태가 형태로서의 완형을 갖지 않고 음악적 율동성을 띠게 된 것이니……"라고 하여, 한국의 예술은 선적(線的)이라고 규정한 버나드 리치(Bernard Leach, 1887-1979)나 야나기 무네요시(柳宗悅, 1889-1961)의 의견에 동조하고 있다. 비정제성이나 비균제성은 완벽한 기술주의가 구사되지 않는 제작태도에서 기인하는 것이다. 그러한 제작태도는 우리나라 전통공예나 가구에 보편적으로 구현되어 있으며, 원형적 정제성을 갖지 못한 왜곡된 파형(破形)의 도자기들이 많은 것에서도 그 예를 찾을 수 있다.

나는 그러한 우리 미술의 특징에 대해 개별적 디테일에서는 어색하고 부족한 듯하나 전체적으로 조화와 통일을 추구하는 조형 정신으로 이해하고 있다. 토기의 자유로운 형태미가 그렇고 분청사기의 거친 붓질이 그렇다. 그리고 조선 궁궐 마당의 박석(薄石)에서도 그러한 일면을 본다. 위대한 명작일수록 디테일이 치밀하다고 강조하는 미스 반 데어 로에(Mies van der Rohe, 1886-1969)의 시각과 같은 서양미학의 관점에서 보면 이해하기 어려운, 그렇지만 형언할 수 없는 편안함이 우리 전통 미술에는 있다는 것이다.

.JPG)

|

| ▲ 종묘. 조선 왕과 왕비들의 영혼이 모셔진 제례 공간의 마당을 이처럼 박석으로 마감하여 영혼과 자연, 인간이 함께하는 엄숙함을 연출하는 데서 한국미의 높은 정신세계를 읽을 수 있다. 1995년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. ⓒ한길아트 |

고유섭이 한국미술의 특징으로 지적한 '느낌'과 '맛'에 대한 언급은 특별한 의미가 있다. 그에 따르면 우리 미술에는 '온후한 느낌의 구수한 큰 맛'의 특질이 있고, '단아한 느낌의 고소한 작은 맛', '맵자한 맛'이 있다. 그리고 '단채(單彩)와 명랑(明朗)에서 오는 담소(談素)의 맛'이 있는데, 이러한 느낌과 맛의 예술화를 통해 나타나는 미감을 고유섭은 '적조미'(寂照美)라고 불렀다.

적조미는 감각적, 심리적, 정서적인 것으로서 한국미술의 주요 성격의 하나이다. 이는 우리 민족의 정신세계 토양인 불교 사상으로부터도 일정한 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 다른 한편으로는 생활과 풍토와 관련되는 것이기도 하다. 결론적으로 이러한 느낌과 맛에서 비롯하는 미감의 특질을 통해서도 한국미술의 본질, 즉 신앙, 생활, 미술이 하나였음을 확인할 수 있다.

이제는 생성 변화하는 과정에서 한국미술의 특질을 찾아야

고유섭의 한국미론에 대해서는 당연히 비판적인 관점에서 논의가 있다. 대표적으로 고유섭의 한국미론이 그가 살았던 식민지 시대 일인 학자들을 중심으로 우리 미술의 특징으로서 "수동적이고 역동성이 부족하다"고 보는 주장을 뛰어넘는 데 실패했다는 비판이 그것이다. 우리 미술이 수동적이고 역동성이 부족하다고 하는 주장의 중심에는 세키노 다다시(關野貞), 이마니시 류(今西龍) 등 우리 역사의 정체성과 후진성을 주장한 일인 학자들이 자리하고 있었고 또 조선의 미를 '비애의 미'로 규정한 야나기 무네요시도 있었다.

그러나 적어도 고유섭이 살았던 식민지 조선의 암울한 시대상황을 참작해보면 그러한 비판은 옳지 않다. 오히려 무기교, 무계획, 무관심, 순박, 온화, 적조 등 야나기 무네요시 등의 주장에서 보듯이 일견 부정적으로 해석될 수 있는 성향을 넘어 풍부한 상상력, 구성의 자유로움, 은유와 상징성 등 우리 미술의 긍정적인 성격을 찾아낸 것은 그의 놀라운 통찰력에다 선구자적 연구노력의 결과로 보아야 할 것이다.

고유섭의 한국미론은 그의 사후 한동안 공백기를 거친 후 자연주의와 무아를 강조하는 김원룡(金元龍), 전체 속에서 조화와 대범 무욕 간결의 조형정신을 중시하는 최순우(崔淳雨) 등에게로 계승되어 한국미학의 중심축으로 자리를 잡게 된다. 그러나 고유섭 이후 오랫동안 여러 미술사학자의 새로운 해석을 위한 시도가 고유섭의 범주를 크게 벗어나지 못하고 있었던 사실은 고유섭의 위대함을 웅변하는 것이기도 하지만, 다른 한편으로는 그만큼 후학들의 노력이 부족하였음을 의미하는 것이기도 하다.

한국미론에 대한 학계의 연구성과와 관련하여 사족으로 덧붙인다면, 나는 김원룡, 최순우보다는 조금 뒷세대인 강우방(姜友邦)의 관점에 공감하는 바가 많다. 강우방은 고유섭 등이 주장한 질박함, 무기교 등 민예적 특성을 설명하는 특정한 몇 마디 말로서 한국미를 규정할 수 없으며, 따라서 보편적인 관점에서 동양적 미관, 특히 전통 한국의 상류층 미술에 구현된 대교약졸(大巧若拙), 원융(圓融) 정신을 한국미술의 핵심 언어로 제시한다.

강우방은 "지금까지의 한국 미술사는 한국미술 가운데 불변의 것, 한국 고유의 것을 찾아서 그것을 한국미술의 특성이라 규정하려고 애써왔다. 저 선사시대부터 오늘날에 이르기까지 그 저변에 깔린 어떤 본질적인 것을 캐내어 하나의 단어로 뭉뚱그리려고 노력해왔던 것이다"고 비판한다.

따라서 강우방의 주장은 "생성 변화하는 미술의 세계는 외래의 영향과 우리 고유의 것과의 대응에 의하여 형성되어가는 것이므로, 우리는 오히려 역동적으로 생성 변화하는 과정에서 한국미술의 특질을 찾아야 한다"는 새로운 관점을 제시한 것으로 이해할 수 있다. 즉, 한국미의 특색이 운명적으로 정해진 불변의 고정적인 것이 아니라 과거 미술에 숨겨진 미적 진리를 부단한 노력으로 찾아내야 하고, 또 앞으로 형성해가야 하는 가변적인 성질로 보아야 한다는 의미이다.

저자 김치호 1954년 경남 밀양에서 태어나 1977년 연세대학교상경대학 응용통계학과를 졸업했다. 미국 아이오와 주립대학교에서 통계학 석사(1983), 경제학 박사(1987) 학위를 받은 뒤 20여 년 동안 한국은행, 예금보험공사 등에서 한국의 거시경제, 통화정책, 금융위기를 연구했다. 정리금융공사 사장을 역임했고, 연세대학교, 서강대학교 등에 출강하고 있다. <한국의 거시경제 패러다임>(2000, 한길사) , <고미술의 유혹>(2009, 한길아트) 등을 저술하고 논문 50여 편을 국내외 학술지에 발표했으며, '유망 미술작가 해외진출 후원모임'을 창립하고 초대 회장을 맡는 등 우리 미술시장 저변 확대를 위한 운동에 많은 관심을 갖고 있다. |

전체댓글 0