| (가) 매화 또한 초목의 일종이나 가장 그려내기 어렵다. 대개 그 가지와 줄기가 굴곡져 용과 뱀이 뒤엉킨 모습처럼 된 것은 매화의 참 모습이 아니다. 풍기는 분위기가 왕성하고 향기롭게 흘러넘침이 마치 달빛이 밝게 비치고 눈발이 흩날리는 것 같음을 헤아려 깨닫고 마음으로 터득하는 것이 매화의 참 모습이므로 가지나 잎의 처리는 논할 게 못 된다. 옛날에 내 친구 이자야(李子野)가 등불 아래 벽에 비치어 나타난 매화 그림자를 그린 적이 있는데, 그 형상이 부은 듯 부풀어 오르고 울퉁불퉁한 모습이어서 매화인 줄 알지 못하겠으나, 풍기는 분위기만은 제법 옮겨내었으므로 매화가 범상치 않은 화훼임을 알았다. 내가 손뼉을 치면서 껄껄 웃자, 자야가 달가워하지 않으며 말하기를"이것이 소동파(蘇東坡)가 등불을 마주하고 말의 그림자를 그린 것보다 낫지 아니한가? 내가 아무런 생각 없이 펼쳐내어 자연스런 분위기가 그대로 드러나 있다"라 하였다. 나는 말하기를, "그렇겠다. 나는 그림 그릴 줄 모르니 매화의 운치[趣]를 어찌 알겠는가? 운치도 알지 못하거늘 매화의 본성[神]을 어찌 알겠는가?"라 하였다. 본질적인 특성[神]은 매화에 있는 것이지만 운치를 느끼는 것은 나에게 달려 있는 것이다. 단순히 대상물로서 대상을 바라본다면,매화와 나는 아닌 게 아니라 과연 서로 다르다. 그러나 상리(常理)로서 대상을 바라본다면 나와 매화는 같지 않은 것도 아니다. 나는 그것을 논리적으로 이해할 줄만 알았지, 그 운치 있는 분위기를 파악하지 못했던 것이다. 그러나 내가 온통 티끌과 먼지로 뒤덮인 세상에서 그 마음속은 더럽혀지지 않도록 한다면, 상쾌한 정신과 빼어난 맑음으로 충만한 매화에게서 나의 운치를 북돋울 수 있을 것이다. 그리고 그 운치를 이미 터득했다면 그것은 본질적 이해에 도달했다고 할 수 있다. 본질적 이해에 도달한 자는 매화에 대해서 붓을 잡는 일을 기다리지 아니하고도 바로 해 낼 수 있는 것이거늘, 하물며 그 가지와 잎을 따지겠는가? (권헌權憲,.묵매기墨梅記.) (나) 소동파의 시에"그림을 그리되 겉모습만 같게 하면 된다고 하니, 이런 소견들은 어린 아이와 다를 것이 없다. 시를 짓는 데 앞에 보이는 경치만 읊는 것도, 시의 본뜻을 알고 짓는 이가 아니다"라고 하였다. 후세에 화가들이 이 시를 종지(宗旨)로 삼고 진하지 않은 먹물로 그림을 거칠게 그리니, 이는 물체의 본질과 어긋나게 된 것이다. 지금 만약"그림을 그리되 겉모습은 같지 않게 해도 되고,시를 짓되 앞에 보이는 경치를 읊지 않아도 된다"고 한다면, 이치에 맞는 말이라 할 수 있겠는가? 우리 집에 동파가 그린 묵죽이 한 폭이 있는데, 가지와 잎이 모두 산 대나무와 꼭 같으니, 이것이 소위 틀림없는 사진(寫眞)이란 것이다. 정신이란 모습 속에 있는 것인데, 모습이 이미 같게 되지 않는다면 정신을 제대로 전해낼 수 있겠는가? 동파가 이렇게 시를 읊은 것은 대개 "겉모습은 비슷하게 되어도 정신이 나타나지 않으면 비록 이 물체가 있다 할지라도 광채가 없다"는 것을 말한 것이다.나도 말하기를 "그림이란 정신이 나타나야 하는데, 겉모습부터 같지 않게 되었다면 어찌 같다 할 수 있겠으며 또 광채가 있어야 하는데 딴 물건처럼 되었다면 어찌 이 물건이라 할 수 있겠는가?"라고 한다. (이익李翼,.논화형사論畵形似.,.성호사설星湖僿說.권5) |

문제를 해결하는 과정에서도 아래와 같이 문제 해결에 관한 배경지식이 필요하다.

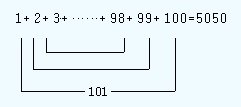

| ① 1에서 10까지의 합을 그림과 같이 양 끝의 수를 쌍을 지어 구하면, 각 쌍들의 합이 각각 11이므로, 5개의 쌍들을 더하면 11 × 5 = 55가 된다. ② 위의 스키마를 이용하여 그림과 같이 1부터 100까지의 합을 구해보면 합이 101인 쌍이 모두 50개 있으므로 101 × 50 = 5050이 된다. ③ 1부터 9까지의 합을 구하기 위하여 위의 스키마를 이용하여 1부터 10까지의 합인 55를 구한 다음, 10을 뺀다. 그러므로, 55 - 10 = 45가 된다. ④ 1에서 5까지의 합을 ③의 스키마를 이용하여 구하면, 1에서 6까지의 합을 구한 다음 6을 빼거나 1부터 4까지의 합인 10을 구한 다음 5를 더하면 되므로 15가 된다. ⑤ 3에서 9까지의 합을 위의 스키마를 이용하여 구하면, 1부터 9까지의 합인 45를 구한 다음 1과 2의 합 3을 빼면 되므로 42가 된다.

|

위의 배경지식을 이용하여 다음 문제를 해결해 보면.

| 첫날에는 100원, 둘째 날에는 200원, 셋째 날에는 300원 … 365일째에는 36500원씩, 한 해 동안 매일 이런 식으로 저축한다면 일 년 동안 얼마의 돈을 저축하게 될까? ☞ 365가 홀수이므로 위의 ③이나 ④의 스키마를 적용하면 365일째 저금한 돈 36500원을 제외하고 첫날 저금한 100원과 364일째 저금한 36400원을 더하면 36500원, 둘째 날 저금한 200원과 363일째 저금한 36300원을 더하면 36500원이 되어 각각의 합은 36500원이 되는 것을 알 수 있고, 36500원이 되는 쌍이 182개가 있으므로 36500 × 182 = 6643000원, 여기에 365일째 저금한 36500원을 더하면, 664300+36500 = 6,679,500원이 된다. |

이러한 배경지식(스키마)을 활용하면, 정확한 사실 정보가 결여된 상황에서도 지적인 추측을 가능하게 하여 그럴듯한 결론을 얻을 수 있다.

1) 배경지식 (스키마)

이해란 새로운 상황을 이미 알고 있는 지식에 동화시키는 과정을 의미한다. 그리고 이해는 '도구적 이해' 개념이나 규칙이 어떻게 작용되는지 모르면서 습득한 지식을 문제해결에 적용하는 이해, '관계적 이해' 어떤 개념이 어떤 규칙에 대한 적용되는 방법과 이유를 아는 상태의 이해, '논리적 이해' 자기가 이해한 것을 다른 사람들에게도 확신시킬 수 있는 활용 가능한 이해, '기호적 이해' 수학적 기호와 표기를 수학적 아이디어와 적절히 연결, 추론, 연역할 수 있는 이해 등으로 구분할 수 있다.

이해와 논증을 위해서는 내용에 대한 지식 즉, 특정 분야의 개념과 원리, 종교나 관습에 관한 지식 및 일상사의 여러 사건이나 사물에 대한 구조화된 지식이 필요하다. 또한 어떻게 자신의 생각을 구성해 나갈 것인가에 대한 지식 즉, 문제 해결 과정에 대한 절차적 지식인 형식 스키마가 필요하다. 이러한 배경지식은 기존의 지식을 통합하고, 새로운 학습을 위한 도구로 활용되어 적어도 관계적 이해 내지 의사소통적 글쓰기를 가능하게 한다. 즉, 배경지식은 '기억 속에 체계적, 조직적으로 저장되어 있는 지식 구조'를 의미 하는 것으로 단순한 지식뿐만 아니라 경험을 통해 얻은 모든 지식을 포함하는 개념이기 때문에 논술 문제를 해결하는 과정에 커다란 영향을 미친다. 따라서 아는 것만큼 이해하고, 알고 있는 것만큼 문제 해결의 대안을 제시하는 것이다.

2) 교과 지식과 지식의 구조

교과 내용의 정확한 파악은 그 밖의 많은 현상들을 이해하기 위한 전제 조건이다. 교과 지식과 내용 구조를 파악한다는 것은 곧, 한 가지 현상을 여러 가지 현상과 관련해서 이해할 수 있게 되는 것을 의미 한다. 또한, 기본적인 원리나 개념을 이해하는 것은 적절한 '훈련의 전이'를 가능하게 한다. 교과서의 내용 구조는 개념이나 원리를 그 이상의 개념이나 원리, 내용의 상호 관련 체계, 또는 교과 전체의 안목에서 내용을 조직화 지식 구조이다. 따라서 이를 익히게 되면 새로운 대상-사실-사태를 서로 관련짓고, 또 기존의 정보와 관련지을 수 있게 된다. 즉, 정보를 단순화하는 능력, 새로운 원리를 생성해 내는 능력, 지식의 조작 능력 등을 크게 증대시킬 수 있다. 이러한 지식구조의 장점은 분자적 지식을 구조화 하여 일반화함으로써 보다 확장된 원리를 파악하게 한다는 것이다. 해당 분야의 폭넓은 구조와 관련을 맺지 않은 특수한 사실이나 개념은 지식을 확장하여 문제를 해결하는데 적용하기 어렵다. 이는 개별적이고 기술적인 지식이 구조화된 지식체계를 이루지 못하였기 때문이다.

지식의 확산은 모든 지적 활동에서 근본적으로 동일하다. 즉, 초등학생이 물리학을 공부한다고 해도 '물리학의 개념과 교과 내용의 구조를 파악하게 하여 물리학적 사고'를 습득하게 하는 것이다. 다시 말하면 물리학 지식을 구조화 하는 것이다.

3) 이해를 잘 하는 사람의 특성과 깊은 이해

이해 잘 하는 사람은, 첫째, 일반지식과 전문영역 즉, 교과 지식이 많다. 체계적인 인과관계를 중심으로 지식이 잘 조직화 되어 있는 것이다. 또한 조직화된 지식은 많지만 지식 즉, 스키마의 중복은 적다. 둘째, 축적된 지식이 경험에 의해 재구성되거나 세련될 수 있는 개방적 구조로 구성되어 있다. 개인적 경험과 연결이 잘 되어 개인적 적절성이 쉽게 드러나는 지식구조를 지니고 있다.

깊이 있는 이해는 첫째, 보다 높은 추상적 단계로 내용을 형성하여 표현하는 것이다. 둘째, 표현된 내용이 잘 통합되고 응집성 있는 문장으로 구현될 수 있어야 한다. 셋째, 이해의 결과 생성된 표상이 다른 상위 수준의 지식구조로 재구성 되거나, 새로운 지식을 생성하게 하여야 한다. 넷째, 위와 연관하여 다양한 수준과 양식들을 해석하고, 본질적인 원리를 발견하게 한다. 다섯째, 표현된 내용이 보다 풍부하며, 세분화된 하위 지식들로 연결이 잘 된다. 여섯째, 이러한 이해 과정을 통해서 보다 좋은 문제 해결 절차들을 산출한다.

4) 배경지식이 잘 갖추어진 글

읽는 사람이 정보를 효율적으로 처리하게 하거나 깊이 있는 이해가 가능하게 하며, 최적의 인지적 긴장을 유지하여 새로운 지식 구조로 읽는 사람을 사고하게 하는 글이다.

글의 시작에서는 상위 수준의 배경지식이 동원될 수 있도록 배경지식 인출 단서가 효율적으로 제시되어 있다. 글의 중간에서는 정보 내용에 대한 동화와 통합적 재구성이 가능하도록 하위 지식과 상위지식의 구조가 적절하게 연결되어 있다. 이는 기존의 배경지식을 동원하여 복잡한 정보나 지식으로 재구성하는 사고를 촉진한다. 그리고 계속해서 보다 많은 정보와 새로운 지식을 동원하여 보다 상위 수준의 추상화(종합)를 가능하게 한다. 즉, 지식 구조의 내용들이 모두 명확한 구조이다. 글의 끝에서는 이해 처리 결과로 더 이상 처리할 것이 없는 폐쇄된 지식 구조의 표상이 아니라, 상위 수준, 동일수준, 하위 수준의 다양한 정보를 내포한 구조이다. 즉, 새로운 지식을 탐색하고 형성해야 한다는 필요성을 내재한 결론을 이끌어낸다.

| 장건태 에플논구술연구소 책임연구원, 맥 입시전략연구소 원장, 프레시안 논술칼럼니스트, 영남사이버대학교 논술지도학과 강사, 경원대학교 평생교육원 논술지도사 강사, 유니텔 교원 직무연수 논술 과정 강사, 교육사랑 원격연수원 논술 과정 강사, 한국학원총연합회 논술강사 연수 연사, <저서>논술지도론 외 |

전체댓글 0