남북간 열차시험운행은 당초 지난해 5월25일로 예정됐다가 행사 하루 전날 북측이 돌연 취소를 통보해 무산된 전례가 있지만, 대다수 국민은 이번 합의가 차질없이 진행되기를 고대하고 있다.

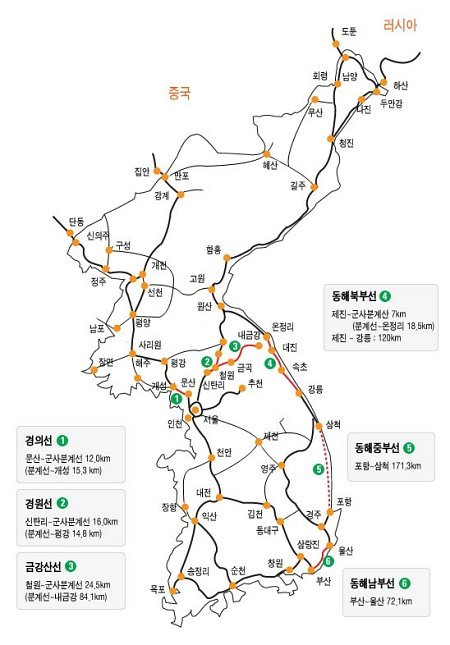

6.15 남북공동선언 합의에 따라 2000년 9월 착공한 경의선은 이미 2003년 말 문산에서 군사분계선까지 12㎞구간의 철도연결 사업이 완료됐고, 동해북부선도 지난 2002년 착공해 제진역에서 군사분계선까지 7㎞ 구간의 철도연결을 2005년 말 마쳤다.

북측 구간 역시 남한에서 자재와 장비를 지원받아 2개 노선에 대한 복구를 모두 마친 상태다. 시험운행 구간은 경의선은 문산역에서 개성역까지, 동해선은 제진역에서 금강산역까지다.

남북철도 연결은 통일을 촉진하는 정치적 의미를 담고 있는 것으로 국민적 주목을 받고 있지만, 철도 운영 주체인 한국철도공사는 KTX 개통 3주년을 맞아 결실을 맺게 된 남북철도 연결 사업을 계기로 또 다른 의미의 큰 그림을 그리고 있다.

남북철도 연결 시험운행을 우리의 철도가 한반도를 넘어 유럽까지 이어지는 '대륙철도의 꿈'에 성큼 다가서는 계기로 보고 있는 것이다.

일각에서는 '대륙철도' 논의가 '아주 먼 미래의 얘기'라든가 '장밋빛 비전'이라고 지적하기도 한다. 하지만 한국철도공사는 "인내심을 갖고 차근차근 추진해야 할 빅 프로젝트"라고 강조한다. 이 프로젝트의 현 단계와 미래 구상을 짚어본다. <편집자>

5월17일 시험운행, 새로운 기회 만들다

서울역에서 남북간 열차시험운행으로 주목받는 경의선 도라산 역까지는 통근열차가 다니고 있다. 도라산 역은 민통선 안에 있기 때문에 일반인들은 바로 전 역인 임진강 역에서 내린 뒤 신분 확인 절차를 거쳐야 하는 번거로움이 있다.

하지만 임진강 역과 도라산 역은 남북철도 연결을 대비해 새로 지은 역사답게 볼거리가 되고, 열차를 타고 임진강철교를 건너면서 내다보는 차창 밖 풍경도 느낌이 각별하다. '번거로움'을 상쇄할 정도의 값어치는 충분히 된다는 얘기다.

도라산 역사는 국내 유일의 국제선 역답게 출입사무소도 겸하고 있어 세관, 출입국, 검역을 위한 여러 부처가 입주해 있어 도라산 CIQ(Customs, Immigration, Quarantine)로도 불린다.

반면 북측과 연결되는 동해북부선의 제진역은 현재 썰렁하다. 남쪽에서 이어지는 철로가 강릉까지만 연결되어 있고, 강릉에서 제진까지는 철로가 끊겨 있어 현재로선 완전히 고립된 역이기 때문이다.

|

제진역도 도라산역처럼 민통선 안에 있으며, 국제선으로서 CIQ 기능을 겸비하도록 되어 있어 새로이 크게 지었지만 영업을 하고 있지 않아 아직은 상주하는 직원도 없는 상태다.

경의선 도라산역은 남북철도가 연결되면 개성공단까지 통근열차와 화물열차가 다니면서 제법 붐비는 역이 될 수 있겠지만 제진역은 시험운행 뒤에도 당장 활성화되기는 힘들 전망이다. 제진역에서 금강산역까지 이어지는 노선은 금강산 관광 수요 이외에는 기대하기 어렵기 때문이다.

그래도 군사분계선과 얼마 떨어지지 않은 도라산역과 제진역의 현장을 보니, 이곳의 철로를 따라 남북이 이어진다는 의미는 가슴 뭉클하게 다가온다.

한국철도공사는 이 뜻깊은 행사가 차질없이 진행되도록 만반의 준비를 하고 있다. 철도공사는 도라산역에서 군사분계선까지 약 1.8km 구간에 대해 지난 26~27일 양일간 남북간 열차시험운행에 대비한 사전점검을 실시했다.

열차운행·차량·시설·전기분야 등 철도운영의 각 분야에서 50여 명의 인력이 투입돼 검측 전용장비인 궤도검측차에 의한 선로검측을 실시하고, 기관차 운행시험을 하는 등 열차운행을 위해 마지막 점검을 한 것이다.

철도공사는 동해북부선 제진역~군사분계선(7.0Km)에 대해서도 5월 3~4일 사전점검을 할 예정이다.

'이미 실현된 꿈'…서울에서 런던까지 이어지는 대륙철도

사실 남북철도와 대륙철도는 막연한 꿈이 아니라 이미 오래 전에 실현된 현실이었다.

1906년 경의선(서울-신의주) 486㎞의 운행을 시작으로 1912년 부산-중국 장춘간 직통열차가 운행됐다. 이어 1927년엔 시베리아를 경유해 아시아, 유럽 각국과 여객 및 화물 운송이 시작됐다.

광복 이전까지 18년간 부산-서울-평양-신의주-중국-시베리아를 거쳐 유럽 각국과 연결이 됐던 것이다.

그러나 1945년 9월 남북간 철도운행이 중단되고 분단이 고착되면서 60여 년간 휴전선 앞에서 철마가 녹슬어 간 것이다.

예전에 이어졌던 길에서 끊어진 부분만 복구하면 되는 것이기 때문에 남북철도와 대륙철도의 개통이 이론적으로는 그리 어려운 문제가 아니다.

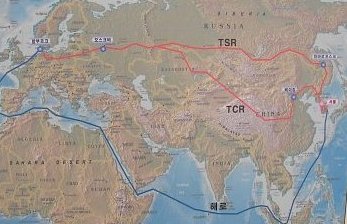

철도공사는 남한, 북한, 중국, 러시아가 함께 기본계획을 수립하고 재원 조달이 순조롭게 된다면, 철로 개선 등에 소요되는 시간을 감안해도 3~4년 내에 TSR(시베리아횡단철도) 등 대륙철도를 운행할 수 있다고 전망하고 있다.

아직 구체적으로 추진된 단계는 아니지만, 현재 건설교통부가 검토중인 대륙철도 노선은 부산~원산~두만강~이르쿠츠크~모스크바의 TSR과 부산~원산~남양~도문~만주리~치타~모스크바의 TMR(만주횡단철도)이 대표적이다.

또 서울과 신의주를 중심으로 한 부산~신의주~북경~울란바토르~모스크바의 TMGR(몽골횡단철도)과 부산~신의주~북경~아라산쿠~모스크바의 TCR(중국횡단철도) 등도 거론되고 있다.

특히 TSR은 러시아 블라디보스톡에서 시작해 서유럽까지 이어지는 9200여km에 달하는 노선으로 대륙철도 노선으로는 가장 주목받고 있다.

'3대 경협'의 핵심…빛을 보다

TSR과 연결되는 남북철도 노선을 어떻게 정하느냐에 따라 서울에서 네덜란드 암스테르담까지 20일 정도에 갈 수 있다는 점에서 경제적 가치가 뛰어나기 때문이다. 유럽철도는 영국 런던까지 해저터널로 연결돼 있기도 하다.

이 때문에 물류업계는 벌써부터 뜨거운 관심을 보이고 있다. 해운에 비해 철도는 물류 수송에서 압도적인 우위를 보이는 수단이기 때문이다.

유럽 내륙 지역에 해운으로 운송할 경우 수송시간은 26일인 반면 철도는 16일로 열흘이 적게 걸리며, 수송비도 절반 정도 덜 든다.

업계에 따르면 대한통운, 한진, 현대택배 등 물류 '빅 3'는 경의선과 동해선 열차 시험운행이 정상적으로 진행될 경우 3-4년 내에 화물열차 운영으로 남북 물류 수송이 가능할 것으로 보고 자체적으로 팀을 꾸려 사업 타당성을 검토 중인 것을 알려졌다.

특히 이들 물류업체는 남북철도 개통으로 남북경협 활성화와 더불어 TSR, TCR(중국횡단철도) 등으로 대륙 진출까지 가능해지기 때문에 큰 관심을 두고 있다.

남북철도 연결사업이 개성공단, 금강산관광과 함께 3대 남북경협의 핵심사업으로 선정된 것은 이런 산업적 효과가 적지 않기 때문이다.

|

러시아 '적극적'…북한 '민감'

철도공사의 입장에서도 남북철도 연결사업을 국내 철도산업의 사활이 걸린 문제로 보고 있다.

KTX 개통으로 철도산업이 한 단계 업그레이드되었다고는 하지만, 국내의 좁은 틀을 벗어나지 않고는 미래가 불투명하기 때문이다. 이에 따라 철도공사는 남북철도 연결사업을 두고 '철의 실크로드'의 출발점으로서 '철도 르네상스'로 가는 문이라고 표현할 정도로 큰 의미를 두고 있다.

TKR(한반도종단철도)-TSR이 연결되는 데에 따른 경제적 효과는 수치로도 제시되고 있다. 건설교통부는 해운에 대비한 물류비용 절감 효과가 북측에는 연간 1억5000만 달러, 남측에는 1억 달러에 달할 것으로 추정했다.

대륙철도의 꿈이 예상 외로 신속히 이뤄질 수 있다는 기대는 러시아의 적극적인 태도로 한층 높아지고 있다.

특히 푸틴 러시아 대통령은 지난 2001년 한국을 처음 국빈 방문했을 때 TSR와 TKR의 연결을 제안했으며, 2003년 방콕 한·러 정상회담과 2005년 부산 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서도 똑같은 제안을 했다.

지난해 11월 부산서 열린 유엔 아태경제사회이사회(UNESCAP) 교통장관회의에서는 한국과 러시아 등 당사국들이 철도 연결을 추진하는 협정을 체결하기도 했다.

러시아는 남.북.러 간의 3자 철도협력사업이라고 할 수 있는 TKR-TSR이 단기적으로 연간 10만TEU의 컨테이너 수송을 소화하며 향후 50만TEU까지 가능한 유라시아철도 물류사업이라는 점에서 주목하고 있다.

또한 TKR-TSR은 극동 및 시베리아 지역의 풍부한 자원과 에너지를 실어 나르는 수송로를 확보하고, 이 지역의 자원과 에너지 개발에 참여할 기회를 제공한다는 점에서 에너지 안보 차원에서도 중대한 의미를 갖는 것이다.

지난해 3월 남과 북, 러시아는 TKR과 TSR 연결사업에 협력하기로 합의했다. 다만 북한은 TSR과 연결되는 TKR이 북한의 어느 지역을 거치게 되느냐에 민감한 입장을 보이고 있다.

북한의 군사시설 등 외부에 노출되는 것을 꺼리는 곳을 지나는 노선은 TKR에 포함시키기 어렵다는 것이다.

|

구체적인 고민에 들어간 남·북·러 3국

이에 따라 현재 가장 유력한 TKR 노선은 남쪽에서는 경부선과 경의선 구간을 이용한 부산-서울-도라산, 북쪽에서는 도라산에서부터 경의선 구간과 경원선 구간을 이용한 개성~원산~나진으로 이어지는 노선이다. 북측 노선은 이미 북한과 러시아가 합의한 것으로 알려졌다.

이미 지난해 3월 러시아와 북한은 나진과 러시아 국경 역인 하산간 철도 개·보수에 원론적으로 합의했다.

가장 큰 걸림돌은 낙후된 북한의 철도개량에 소요될 사업비 분담 방안이나 연계 노선에 대한 중국 등 주변 국가의 이해관계다.

현재 북한의 철도 대부분이 일제시대에 부설돼 시설이 낡았고 유실된 구간도 적지않은 데다 대량 운송에는 적합하지 않아 개·보수 및 증·신설이 불가피한 실정이다.

당초 러시아는 북측 TKR 복원에 자국의 잉여 레일 및 침목 등을 제공하고 한국은 그 비용을 노태우 정부 시절 러시아에 빌려준 차관 중 못받고 있는 14억7000만 달러로 대납하며 공사 작업인력은 북한 노동력을 활용한다는 프로젝트가 추진됐다.

그러나 TKR과 러시아 차관을 연계한 방안은 북한에 대한 퍼주기라는 논란에 부딪쳐 수면 아래로 가라 앉은 상태다.

이에 따라 북한 전문가들은 TKR과 북한을 발전시킬 수 있는 사업을 연결시키는 방안이 현실적이라는 대안을 내놓고 있다.

북한이 필요로 하는 해외 원자재 수입 및 북한 자체의 생산품을 해외로 수출하는 사업을 철도수송으로 대행하는 방안 등은 북한이 철도 사업에 스스로 나서도록 유도하는 방식 중 하나다.

TSR과 연결되는 남쪽 TKR 노선도 경제적 타당성을 고려할 때 포화상태인 경부선을 거치는 노선보다 동해선을 직결하는 방안이 함께 추진되고 있다. 현재 선로가 없는 강릉-제진 간 118km에 철도를 까는 계획도 기본설계를 마치고 턴키 발주한 단계다.

경의선 도라산 역과는 달리 제진역이 당장은 남쪽으로 연결되는 철로가 없지만 이번 남북철도 연결 시범운행으로 미래 가치가 더욱 주목되는 것도 이 때문이다.

이번 시범운행을 발판으로 경원선(서울-철원-원산)과 금강산선(서울-철원-내금강) 등 단절된 나머지 남북철도 연결사업도 순조롭게 진행된다면 철도산업은 그야말로 '국민 프로젝트'로 떠오르게 될 것으로 기대된다.

전체댓글 0