<전자>는 그러나 정정보도 요구에 응하지 않고, "삼성전자, 갤S5용 1600만 화소 렌즈 수율 확보 '산 넘어 산'"이라는 후속 보도를 내보냈다. "렌즈 수급 문제로 400만~500만대 수준도 맞추기 버거운 실정"이라는 것이다.

삼성전자는 이후 다시 정정보도를 요청했고, 이에 맞서 신문은 "자신들에게 불편한 내용을 다룬다고 싸잡아 언론을 깎아내리는 모습은 보기에 좋지 않다"며 한 차례 더 공방을 벌였다.

비판 보도가 이어지자, 삼성전자는 급기야 소송 카드를 꺼냈다. 삼성전자는 3일 전자신문사와 기자들을 상대로 정정보도와 3억 원의 손해배상 청구소송을 냈다. 기업이 언론사 보도로 피해를 입었다고 판단할 경우, 소송 절차를 밟기 이전에 언론중재위원회를 거치는 게 일반적이다. 삼성전자의 소송은 이런 관례를 깬 초강수 대응인 셈이다.

이에 대해 <전자>는 8일, 충분한 취재를 거쳤으므로 해당 보도가 오보가 아니라는 점을 강조하면서, 삼성전자 측이 도리어 근거 없는 억지 주장를 펴고 있다고 반박했다. 이어 "누구나 인정하는 자본력과 억대 소송을 무기로 언론 길들이기를 자행하는 삼성전자가 우리나라를 대표하는 기업으로서의 품위를 갖췄으면 하는 바람"이라고 강도 높게 비판했다.

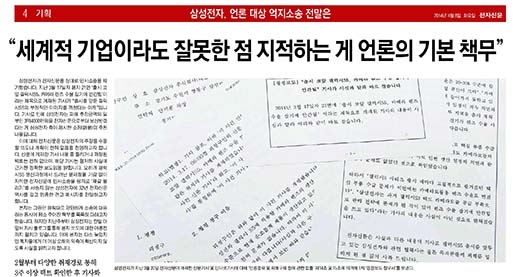

삼성전자가 보낸 정정보도 원문도 공개했다. 지면 1면 중앙에 3단 크기의 정정보도문을 요청하는 내용으로, 신문은 "'언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률'에 따른 '해당 면 같은 크기' 관례를 깬 굴욕적인 요구"라고 했다.

오보 논쟁과 별개로, 신문은 삼성전자와 협력사 간 왜곡된 관계를 고발하는 등 비판 보도를 멈추지 않았다. "연봉 50% 성과잔치할 때 협력사는 '마른 수건'만 짰다"(7일), "단가인하 압박감 큰데다 모델 바뀌면 일감 끊길까 '조마조마'"(8일), "돈되면 '독주' 동반성장 '모르쇠'"(10일) 등이다.

'세계적 기업' 삼성전자를 둘러싼 사태가 커지자, 해외 언론에서도 공방전을 조명했다. 미국 폭스뉴스는 9일(현지시각) "삼성전자는 부정적인 기사가 한국 밖으로 퍼지는 것을 우려했으나, 아이러니하게도 소송을 하지 않았다면 지금처럼 큰 관심을 받지는 않았을 것"이라고 지적했다.

첫 보도가 나간 지 20일이 지났지만, 양측의 줄다리기는 끝 모르고 계속될 기세다. <전자> 차장급 이상의 한 기자는 <프레시안>과의 통화에서 "우리 입장은 그간 지면을 통해 밝힌 입장 그대로이며, 자세한 보도 경위는 법정에서 밝힐 것"이라며 "삼성전자의 정정보도 요구에 응하지 않을 것"이라며 전면전을 이어갈 뜻을 밝혔다.

전체댓글 0