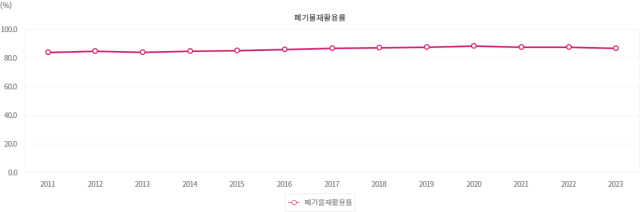

한국의 폐기물 재활용률은 2011년부터 현재까지 80% 아래로 내려간 적이 없다. 2020년엔 88.1%로 가장 높은 값을 기록했고, 2023년에도 86.8%로 상위를 차지했다. 우리가 버린 쓰레기 10개 중 8.6개가 재활용된다는 뜻인데, 정말 그러할까?

'생분해성 플라스틱'이란 친환경 인증마크를 단 상품은 매대에서 흔히 볼 수 있다. 미생물 등 유기 생물체에 의해 분해되는 플라스틱을 이른다. 소비자가 이 상품을 구매하면, 이후 쓰레기로 처분해도 자연 분해될 수 있으니 실제로 환경에 이로울까?

지난달 발간된 <재활용의 거짓말>(헤르몬하우스, 2025)의 저자 문관식 씨에 따르면, 이는 모두 '그린워싱'에 가깝다. 재활용률엔 일반적으로 재활용이라 여기지 않는 소각, 연료화 등의 결과까지 포함됐으며, 한국에는 아직 생분해 제품을 처리할 기술적 기반도 충분히 갖춰져 있지 않기 때문이다.

책 <재활용의 거짓말>은 숫자와 제도 뒤에 감춰진 한국 재활용 시스템의 이면을 살핀다. 각종 통계와 성과지표를 보면 폐기물 재활용이 환경 부담을 최소화하는 방향으로 이뤄지는 것처럼 보이나, 실상은 이와 상반된 문제가 만연해 있다.

가장 널리 알려진 맹점이 재활용률 통계다. 해당 물품을 재이용하는 '물질 재활용'이 일반적인 개념이라면, 환경부는 이와 다른 재활용 범주를 적용한다. 폐기물관리법상 재활용은 '재사용·재생이용을 할 수 있게 만드는 활동'과 '에너지·연료로 사용하는 활동'으로 넓게 정의된다. 쓰레기를 소각해 발생한 열에너지를 이용하는 '열 회수'도 재활용이고, 가연성 쓰레기를 모아 석탄 등을 대신할 고체 연료를 만드는 '연료화'도 재활용이다. 즉 소각, 연료화 처분이 모두 재활용으로 인정된다.

책은 환경부가 집계하는 재활용률이 기만에 가깝다고 지적한다. 환경부는 '물질 재활용'에 한정된 통계를 보유하고 있다. 자원 순환성과관리지표에 따르면, 2021년 약 22~25%로 기록됐다. 2023년 플라스틱 물질 재활용률을 분석한 충남대학교 연구팀은 실제 재활용률이 16.4%라고 밝혔다. EU, 미국 등 국제사회의 기준에 따라 분석한 결과다.

EU는 물질 재활용만을 공식 통계에 포함해, 쓰레기가 아무리 연료나 에너지가 돼 돌아와도 재활용으로 분류하지 않는다. 미국도 플라스틱 폐기물 실적에서 '에너지 회수'는 별도 분리해 조사한다.

저자는 "(EU, 미국 등에선) '진짜 재활용'이 무엇인가에 대한 사회적 합의가 점점 명확해지고 있다"며 "재활용이라는 언어와 그 뒤에 숨은 숫자까지 함께 재정의해야 한다"고 지적한다. 그러면서 "플라스틱을 태워 에너지를 얻는 구조에서 벗어나, 진짜로 다시 쓰임이 일어나는 구조를 만들기 위한 기준이 필요하다"고 강조한다.

급증하는 'OTHER' 쓰레기… 실효성 없는 기업 규제

일상생활에 깊숙이 침투한 'OTHER' 플라스틱은 자원순환을 막는 또 다른 장벽이다. 플라스틱 종류 중, 복합재질을 뜻하는 OTHER는 즉석밥 용기나 각종 배달 용기, 마트 소분 용기, 테이크아웃 컵 등에서 흔히 볼 수 있다.

분리배출되는 'OTHER' 쓰레기 중 재활용되는 비율은 10%가 채 되지 않는다. 대부분 매립되거나 소각된다. 그러는 새, 플라스틱 폐기물에서 복합재질(OTHER)이 차지하는 비중은 2018년 24.3%에서 2021년 33.7% 등으로 급증하고 있다.

저자는 헐거운 규제를 지목한다. "기업들은 비용 절감, 생산효율, 유통 편의, 마케팅만을 고려해 제품을 설계한다"면서, '재활용 용이성 평가'가 있지만 "'어려움' 등급을 받아도 실질적 생산 제한은 없고, EPR 분담금만 높아질 뿐"이라는 것이다.

재활용 용이성 평가는 포장재 재질·구조에 따라 재활용 '최우수-우수-보통-어려움' 등 4개 등급으로 평가해, 제품 설계 단계에서부터 재활용을 고려하도록 만든 제도다. 그러나 실질적 규제 효과는 없어, 기업이 생산은 그대로 하면서 분담금만 더 내는 구조가 만연하다는 지적이다.

EU의 '에코디자인' 정책은 한국과 상반된다. 책은 "복합재질이나 분리할 수 없는 포장재는 애초 생산 자체가 제한되며, 모든 제품은 시장에 나오기 전부터 소재, 내구성, 분리 용이성, 재활용성 등 환경 기준을 의무로 검증받는다"며 "이 기준을 통과 못 하면 유럽 시장에 유통될 수 없다"고 지적한다.

복합재질 생산업체엔 별도 세금을 부과하거나 복합재질을 단계적으로 아예 퇴출하는 제도 설계도 가능하다. 저자는 "'어떻게 버릴까?'가 아니라 '처음부터 어떻게 만들까?'를 고민해야 하는 시점"이라고 강조한다.

제도 곳곳 그린워싱… 감시·공공성 위한 자원순환공사

이 밖에도 재활용 법제도의 '그린워싱' 문제는 더 있다. 책은 폐기물 정책 평가 기준이 분리배출 실적, 처리량 등 숫자 중심의 실적으로만 이뤄져 있어, 폐기물 처리 실무자들이 폐기물의 감량보다 '많이 처분한 실적'에 매몰되는 문제를 지적한다. 환경부의 부실한 환경표지 인증제도 하에서, 1급 발암물질 6가 크롬 등 유해 물질을 제조 과정에서 배출하는 시멘트 제품이 친환경 인증을 받기도 했다.

책은 빈틈이 많은 한국의 생산자 책임 재활용제도(EPR)를 두고 "시민은 비용을 냈고, 기업은 책임지지 않았다"고 지적한다. EPR은 제품과 포장재를 만드는 기업에 자원 사용부터 재활용 단계까지 전 과정을 책임지도록 한 제도다. 즉 기업에 비용과 책임을 부담토록 해, 쓰레기 자체를 줄이고 생산자에게 합당한 비용을 물게 한다.

이에 따라 '한국포장재재활용사업공제조합'과 '한국순환자원유통지원센터'가 관계 법령에 따라 설립됐으나, 세금에서 빠져나간 분담금을 이들이 어떤 과정을 거쳐 어떻게 집행하는지 세부내역을 시민사회에 제대로 공개한 적이 없다. 2021~2022년엔 조합 이사장의 연봉이 총리보다 많거나, 임원 퇴직금과 법인카드 한도를 스스로 정하는 등의 방만한 경영이 도마에 오르기도 했다.

저자의 해법은 공공성과 거버넌스 강화다. 특히 근래 국내 대기업과 해외 자본이 폐기물 처리 시장에 들어오면서, 폐기물 처리의 공공적 역할과 투명성보다 수익성만 좇는 문제가 심화했다는 것이다.

저자는 "폐기물 시장의 불투명성과 가격의 급등락, 대기업·외국자본 중심의 시장 독점에 대응하려면 공공이 일정 부분 자원순환 시장에 직접 개입해 수급과 가격을 관리하는 체계가 갖춰져야 한다"며 "최근 각종 토론회, 공청회 등에서 자원 순환공사나 공공 거래 플랫폼 등 공공영역의 설립 필요성이 거론된다"고 제안했다.

또 "책임의 연결이 완성되는 흐름은 포장재 설계, 생산, 유통, 수거, 선별, 재활용·연료화, 폐기까지 모든 단계가 하나의 구조로 이어질 때 가능하다"며 "정책과 기업, 행정과 시장 모두 실적과 통계가 아닌 실제 자원 흐름에 책임을 지는 새로운 설계가 필요하다"고 주장했다.

전체댓글 0